Плуги

Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих органов, механизмов, опорных колес и прицепного устройства (навески) для соединения с трактором или другими средствами тяги. Основные рабочие органы плуга — корпус, предплужник и нож. Корпус отрезает пласт почвы, оборачивает и рыхлит его. Предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды. Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости.

По конструкции корпусов различают плуги лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинированные. Из них наиболее распространены лемешные плуги.

Чизельные плуги, как безотвальные, лишь условно относятся к плугам, так как в их работе отсутствует главный признак вспашки — оборот пласта. Это — глубокорыхлители.

Дисковые плуги используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстановительных работах. Рабочие органы этих плугов — сферические диски диаметром 600-800 мм. Во время движения плуга диски вращаются, подрезая и оборачивая пласт.

Недостатки обработки почвы дисковыми плугами заключаются в значительной глыбистости поверхности поля, плохой заделке растительных остатков, гребнистости дна борозды и др. Поэтому дисковые плуги применяют ограниченно (для обработки почв с древесными остатками, засоренных камнями, тяжелых почв под посев риса).

В основе принципа работы ротационных плугов лежит технология вспашки почвы с применением рабочих органов, совершающих сложные вращательно-поступательные движения. Ротационные плуги в настоящее время применяются редко, поскольку имеют сложную конструкцию, и, как следствие, недостаточную надежность, долговечность и высокую цену. Тем не менее, высокое качество обработки почвы этими плугами позволяет причислить их к перспективным почвообрабатывающим орудиям ближайшего будущего.

В комбинированных плугах применяют сочетание рабочих органов разных типов плугов (например, лемешных и дисковых, лемешных и чизельных и т. п.), что позволяет расширить диапазон их применения.

Лемешные плуги, применяемые для вспашки, классифицируются:

— по виду тяги — конные, тракторные, канатной тяги;

— по назначению — общего назначения, специальные. К специальным относятся плуги кустарниково-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные, ярусные и для вспашки почв, засоренных камнями.

— по способу агрегатирования с трактором — навесные, полунавесные и прицепные;

— по типу основных рабочих органов (плужных корпусов) — одно-, двух-, трёх- и многокорпусные;

— по технологии вспашки — плуги для гладкой и для свально-развальной пахоты. Плуги для гладкой вспашки снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд. В условиях регионов, где преобладают небольшие по площади поля, применение оборотных и поворотных плугов для гладкой вспашки, вместо загонных, экономически оправдано, несмотря на их большую стоимость.

Они имеют ряд преимуществ:

не образуют свальных гребней и разъемных борозд, устранение которых требует проведения дополнительных операций;

сокращают сроки и повышают качество предпосевной обработки почвы;

имеют на 10-15 % более высокую производительность за счет сокращения времени на выполнение поворотов;

имеют в два раза большее количество корпусов, благодаря чему удваивается долговечность почворежущих элементов.

***

Конструкция плугов

Наибольшее распространение получили плуги общего назначения. Конструктивные элементы плуга делятся на рабочие и вспомогательные.

Плуги общего назначения применяют для обработки почвы на глубину 18 — 35 см при возделывании зерновых, зернобобовых, технических культур и трав.

Вспашка лемешными плугами может быть свально-развальной или гладкой. На плугах для свально-развальной вспашки устанавливают правоотваливающие корпуса, схема размещения которых одинакова для навесных, полунавесных, прицепных плугов и лемешных лущильников.

Отличие лемешных лущильников от плугов заключается в том, что ими можно производить обработку почвы на глубину до 16 см; также у них отсутствуют предплужники и ножи.

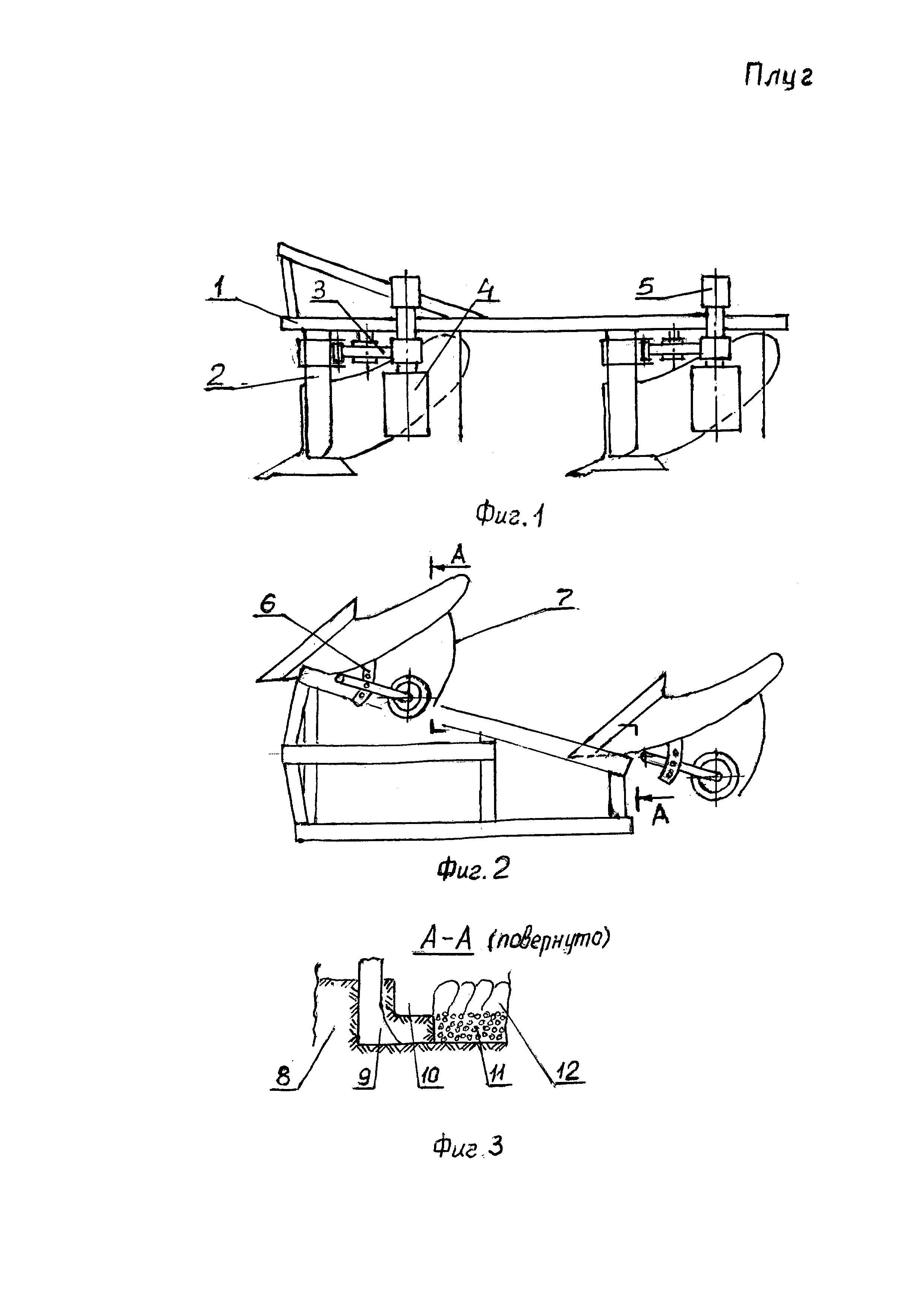

Гладкую вспашку можно выполнять плугами, которые способны производить полный (на угол 180 градусов) оборот пласта в собственной борозде. Существуют конструкции таких плугов с несимметричным и симметричным расположением рабочих органов, характеризуемые фронтальным расположением рабочих органов, поэтому длина их не зависит от ширины захвата.

Фронтальные плуги могут состоять из одного или нескольких технологических модулей (секций), каждый из которых способен работать самостоятельно. Основные рабочие органы каждого модуля представляют собой зеркальное отображение органов другого модуля.

Основные рабочие органы каждого модуля представляют собой зеркальное отображение органов другого модуля.

В отличие от рабочих органов оборотных плугов, функционирующих попеременно, все рабочие органы модуля фронтального плуга работают одновременно. Ширина захвата фронтального плуга может быть равна ширине захвата одного или нескольких модулей в зависимости от типа и тяговых возможностей трактора.

Плуг работает следующим образом.

Предплужник срезает верхнюю (задернённую) часть пласта, затем переворачивает её и укладывает на дно открытой борозды. Основной корпус плуга отрезает пласт со стороны борозды, разрыхляет и в определённой мере оборачивает его своей рабочей поверхностью, а затем укладывает его на задернённую часть, которую ранее уложил предплужник.

Для того чтобы образовывалась ровная стенка борозды, перед задним корпусом плуга устанавливают нож.

***

Элементы конструкции плуга

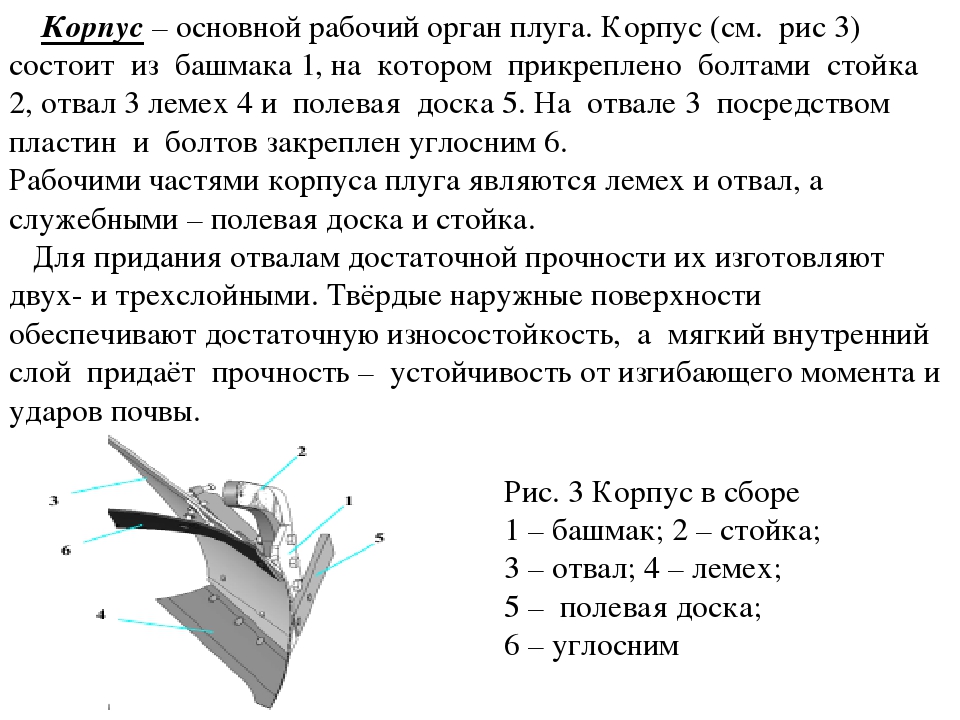

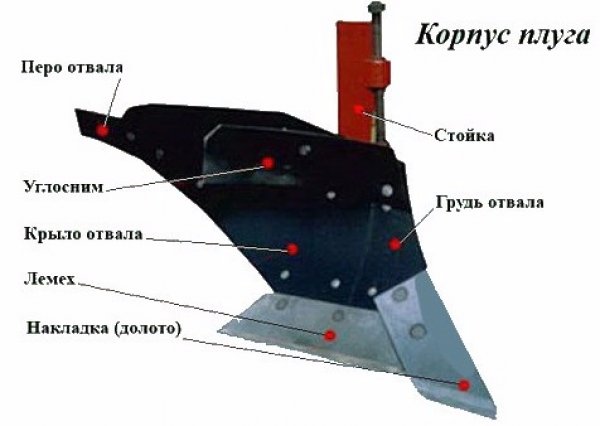

В состав корпуса плуга входят — стойка, лемех, отвал и полевая доска. Рабочую поверхность корпуса образуют лемех и отвал: со стороны поля она ограничена полевым обрезом, со стороны пашни бороздным обрезом, а сверху верхним обрезом.

Рабочую поверхность корпуса образуют лемех и отвал: со стороны поля она ограничена полевым обрезом, со стороны пашни бороздным обрезом, а сверху верхним обрезом.

Лемех подрезает пласт снизу, приподнимает и направляет его на отвал. Отвал сдвигает поднятый лемехом пласт, крошит, переворачивает и сбрасывает его в борозду. Сбоку к нижней части корпуса прикреплена полевая доска. Она служит опорой для корпуса и предотвращает его смещение в сторону непаханого поля под действием сопротивления почвы.

Корпус плуга характеризуется следующими параметрами: шириной захвата, глубиной пахоты, углами установки лемеха к дну и стенке борозды и формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные — 45, 50, 60, 70 и 100 см.

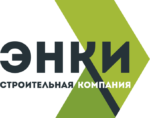

Конструктивно корпуса плугов подразделяются на отвальные, безотвальные, дисковые, вырезные и комбинированные.

Культурный корпус хорошо крошит, а также удовлетворительно оборачивает почвенный пласт, поэтому его используют вместе с предплужником при обработке старопахотных почв.

Полувинтовой корпус хорошо оборачивает, а также удовлетворительно крошит почвенный пласт, поэтому плуги с такими корпусами рекомендуется применять при обработке залежных и сильнозадернённых почв. Для полного оборота пласта полувинтовые отвалы зачастую снабжают удлинительным пером.

Винтовые корпуса отличаются большой оборачивающей способностью, поэтому они рекомендованы для перепашки многолетних трав и обработки целинных земель.

Конструкции специальных корпусов напрямую связаны со спецификой производимой вспашки. Так, для вспашки тяжёлых почв с интенсивным крошением пласта (например, под корнеклубнеплоды) используют плуги с комбинированными корпусами. Корпус такого типа, помимо укороченных отвала и лемеха, снабжён ротором в виде усечённого конуса, который обращён большим основанием вверх, с прикреплёнными к образующим лопатками.

В процессе работы ротор, получающий привод от ВОМ (вал отбора мощности) трактора, ударами лопаток интенсивно крошит пласт, который поступает с отвала. Вследствие этого степень крошения почв возрастает на 10-20%, а тяговое сопротивление плуга уменьшается на 25-30%, тем не менее, общий расход энергии на вспашку увеличивается на 13-26%.

Лемех, в зависимости от геометрической формы, бывает трапецеидальный, долотообразный, зубчатый и с выдвижным долотом.

Трапецеидальный лемех прост в изготовлении и образует ровное дно борозды, но при этом хуже заглубляется и интенсивнее изнашивается. Вследствие этого его применяют при обработке лёгких старопахотных почв. Запас металла на тыльной стороне лемеха («магазин») используется для оттяжки лемеха в кузнице после изнашивания.

Долотообразный лемех имеет удлинённый (в виде долота) носок, который отогнут вниз на 10 мм («забор» глубины) и в сторону поля на 5 мм («забор» ширины), вследствие чего он лучше заглубляется и устойчивее в работе.

Зубчатые лемеха и лемеха с выдвижным долотом применяют при обработке очень тяжёлых почв.

Чтобы увеличить срок службы, лемеха иногда выполняют самозатачивающимися (двухслойными). Верхний мягкий слой быстрее изнашивается, обнажая нижний слой, выполненный из высоколегированной стали либо сплава сормайта толщиной 1,7 мм, вследствие чего длительно сохраняется острота лезвия, а срок службы лемеха увеличивается в 10-12 раз.

Отвал является основным рабочим элементом плужного корпуса. По его геометрической форме определяют тип рабочей поверхности корпуса. Отвалы производят из мягкой либо трёхслойной стали. Их рабочая поверхность цементируется на глубину 1,5-2,2 мм, вследствие чего она становится твёрдой и износостойкой, а отвал — упругим и прочным. Грудь отвала изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому для корпусов, которые работают на тяжёлых почвах, её делают сменной.

Рабочую поверхность отвала полируют, что снижает силу трения почвы и облегчает скольжение пласта. Рабочая поверхность должна быть без вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку такое место может стать очагом залипания, нарушит процесс вспашки, увеличит тяговое сопротивление плуга.

Рабочая поверхность должна быть без вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку такое место может стать очагом залипания, нарушит процесс вспашки, увеличит тяговое сопротивление плуга.

Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм, а выступание лемеха над отвалом на 2 мм.

Полевая доска обычно закрепляется под углом 2-3 градуса к стенке и дну борозды. В многокорпусных плугах полевая доска заднего корпуса длиннее обычной, иногда её даже снабжают сменной пяткой, изготовленной из износостойкого отбеленного чугуна.

Стойка является несущим элементом корпуса. На неё монтируются все основные части. Различают низкие (на плугах с крючковатой рамой для обработки каменистых и иных почв) и высокие (на плугах общего назначения с плоской рамой) стойки.

Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива для получения ровной стенки борозды. Нож улучшает оборот пласта, заделку растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки.

Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей. Дисковые применяются для плугов общего назначения; черенковые — для плантажных и лесных плугов; плоские с опорными лыжами — для кустарниково-болотных плугов.

Дисковые ножи применяют на плугах общего назначения и кустарниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом плуга так, чтобы центр диска располагался над носком предплужника, нижняя кромка ступицы была выше поверхности поля на 1 — 2 см, а плоскость вращения диска была смещена в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1 — 3 см.

При вспашке задернелых земель дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. Это снижает тяговое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемеха и отвала.

Это снижает тяговое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемеха и отвала.

Черенковый нож имеет прямой черенок, переходящий в нож. Нож представляет собой двугранный клин и крепится к раме плуга при помощи накладки и хомута. Стойку ножа с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия ножа приварено долото отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах.

Стойку ножа с прямым лезвием устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды под углом 70-75°; нож легко разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5 — 10 мм от полевого обреза корпуса плуга.

Нож с прямолинейным лезвием можно перемещать по высоте.

На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха. Криволинейный нож по высоте не переставляют. Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых почв, имеющих невыкорчеванные корни, засоренных камнями; их устанавливают на кустарниково-болотных, лесных и других специальных плугах.

Плоский нож с опорной лыжей устанавливают на кустарниково-болотном плуге для вспашки почвы, заросшей кустарником высотой до 2 м. По сторонам ножа расположены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно изменять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает.

По мере износа лезвия нож разворачивают на 180°. Для этого нож снабжен двумя лезвиями.

Предплужник снимает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8 — 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды, где он потом засыпается рыхлой почвой. Такие условия способствуют гибели в данном слое большинства личинок насекомых и семян сорняков, а разложение корней и растительных остатков приводит к накоплению перегноя.

Предплужник состоит из лемеха и отвала культурного типа, которые болтами закреплены к стойке, фиксируемой хомутом к раме плуга впереди основного корпуса. Глубина хода предплужника регулируется перемещением стойки в вертикальной плоскости с учётом глубины хода основного корпуса.

Ширина захвата предплужника не должна быть больше ширины открытой борозды, дабы избежать зависания пласта. В горизонтальной плоскости предплужники расставляют таким образом, чтобы между предплужником и впереди идущим корпусом свободно проходил пласт, а пласт, отваливаемый последующим корпусом, не задевал за предплужники.

Углосним используют вместо предплужника на корпусах, предназначенных для обработки каменистых почв. Он представляет собой небольшой отвал, прикрепляемый кронштейном к стойке корпуса или к раме плуга. Углосним срезает и сбрасывает на дно борозды только часть пласта, когда тот находится в приподнятом положении.

Почвоуглубитель предназначен для рыхления подпахотного слоя без его выноса его на поверхность.

***

орудие для основной обработки почвы. Классификация, устройство, работа и регулировки плугов.

Плуги

Классификация плугов

Плуг состоит из смонтированных на раме рабочих органов, механизмов, опорных колес и прицепного устройства (навески) для соединения с трактором или другими средствами тяги. Основные рабочие органы плуга — корпус, предплужник и нож. Корпус отрезает пласт почвы, оборачивает и рыхлит его. Предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды. Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости.

Основные рабочие органы плуга — корпус, предплужник и нож. Корпус отрезает пласт почвы, оборачивает и рыхлит его. Предплужник отрезает часть задернелого пласта и сбрасывает его на дно борозды. Нож отрезает пласт в вертикальной плоскости.

По конструкции корпусов различают плуги лемешные, дисковые, чизельные, ротационные и комбинированные. Из них наиболее распространены лемешные плуги.

Чизельные плуги, как безотвальные, лишь условно относятся к плугам, так как в их работе отсутствует главный признак вспашки — оборот пласта. Это — глубокорыхлители.

Дисковые плуги используют для вспашки тяжелых почв и при лесовосстановительных работах. Рабочие органы этих плугов — сферические диски диаметром 600-800 мм. Во время движения плуга диски вращаются, подрезая и оборачивая пласт.

Недостатки обработки почвы дисковыми плугами заключаются в значительной глыбистости поверхности поля, плохой заделке растительных остатков, гребнистости дна борозды и др. Поэтому дисковые плуги применяют ограниченно (для обработки почв с древесными остатками, засоренных камнями, тяжелых почв под посев риса).

В основе принципа работы ротационных плугов лежит технология вспашки почвы с применением рабочих органов, совершающих сложные вращательно-поступательные движения. Ротационные плуги в настоящее время применяются редко, поскольку имеют сложную конструкцию, и, как следствие, недостаточную надежность, долговечность и высокую цену. Тем не менее, высокое качество обработки почвы этими плугами позволяет причислить их к перспективным почвообрабатывающим орудиям ближайшего будущего.

В комбинированных плугах применяют сочетание рабочих органов разных типов плугов (например, лемешных и дисковых, лемешных и чизельных и т. п.), что позволяет расширить диапазон их применения.

Лемешные плуги, применяемые для вспашки, классифицируются:

— по виду тяги — конные, тракторные, канатной тяги;

— по назначению — общего назначения, специальные. К специальным относятся плуги кустарниково-болотные, плантажные, садовые, виноградниковые, лесные, ярусные и для вспашки почв, засоренных камнями.

— по способу агрегатирования с трактором — навесные, полунавесные и прицепные;

— по типу основных рабочих органов (плужных корпусов) — одно-, двух-, трёх- и многокорпусные;

— по технологии вспашки — плуги для гладкой и для свально-развальной пахоты. Плуги для гладкой вспашки снабжены право- и левооборачивающими корпусами, попеременно включаемыми в работу, и не образуют свальных гребней и разъемных борозд. В условиях регионов, где преобладают небольшие по площади поля, применение оборотных и поворотных плугов для гладкой вспашки, вместо загонных, экономически оправдано, несмотря на их большую стоимость.

Они имеют ряд преимуществ:

- не образуют свальных гребней и разъемных борозд, устранение которых требует проведения дополнительных операций;

- сокращают сроки и повышают качество предпосевной обработки почвы;

- имеют на 10-15 % более высокую производительность за счет сокращения времени на выполнение поворотов;

- имеют в два раза большее количество корпусов, благодаря чему удваивается долговечность почворежущих элементов.

***

Конструкция плугов

Наибольшее распространение получили плуги общего назначения. Конструктивные элементы плуга делятся на рабочие и вспомогательные.

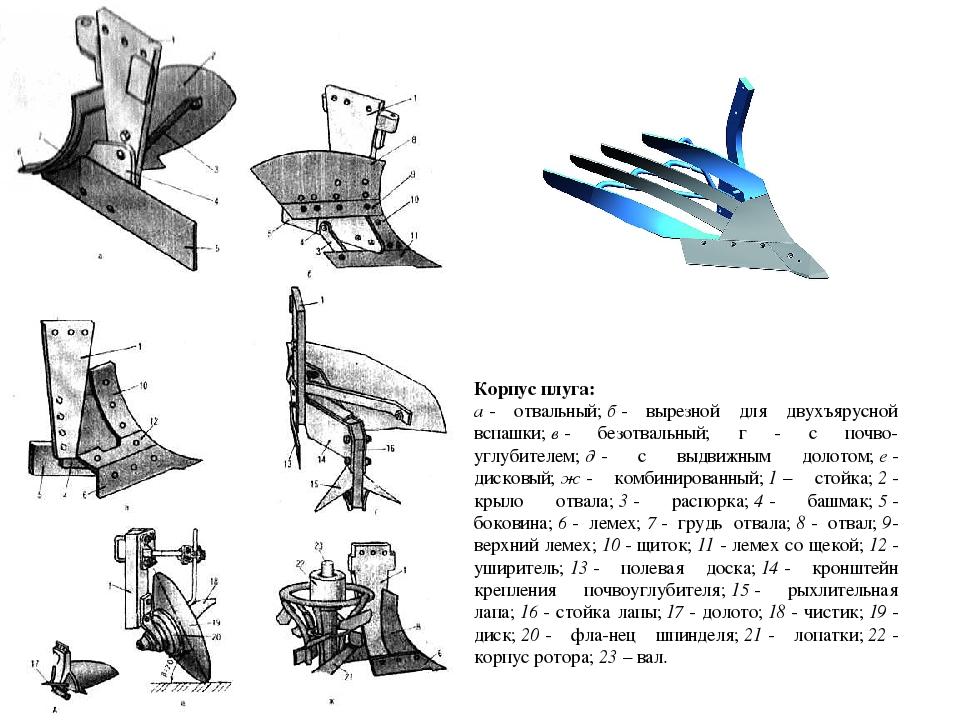

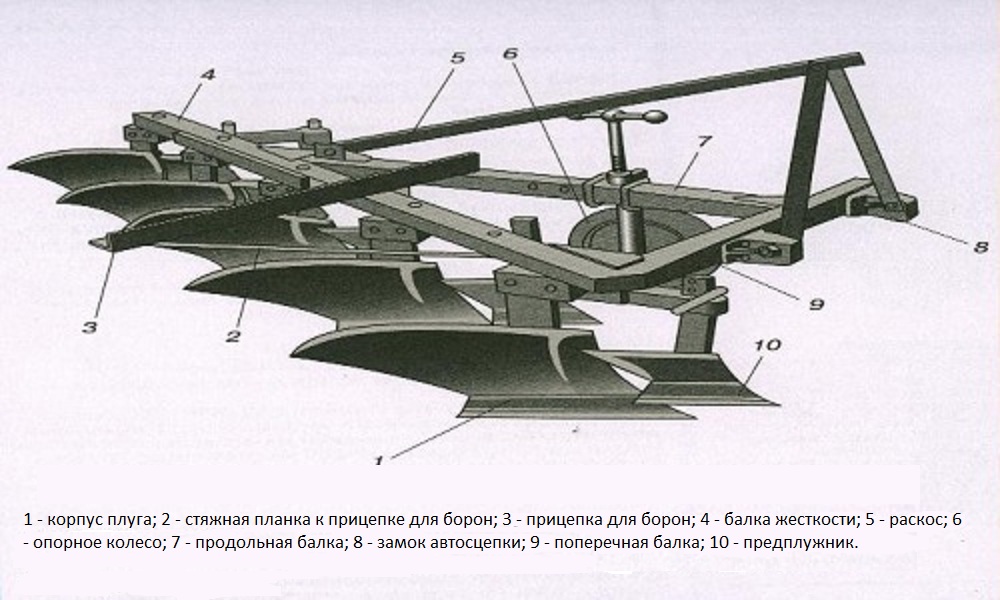

К основным рабочим органам плуга относятся корпус, предплужник и нож; к вспомогательным: рама, опорное колесо и механизм его регулирования, а также навесное устройство. Все рабочие и вспомогательные органы плуга смонтированы на раме, которая состоит из продольных брусьев, балки жёсткости и поперечных распорок.

Плуги общего назначения применяют для обработки почвы на глубину 18 — 35 см при возделывании зерновых, зернобобовых, технических культур и трав.

Вспашка лемешными плугами может быть свально-развальной или гладкой. На плугах для свально-развальной вспашки устанавливают правоотваливающие корпуса, схема размещения которых одинакова для навесных, полунавесных, прицепных плугов и лемешных лущильников.

Отличие лемешных лущильников от плугов заключается в том, что ими можно производить обработку почвы на глубину до 16 см; также у них отсутствуют предплужники и ножи.

Гладкую вспашку можно выполнять плугами, которые способны производить полный (на угол 180 градусов) оборот пласта в собственной борозде. Существуют конструкции таких плугов с несимметричным и симметричным расположением рабочих органов, характеризуемые фронтальным расположением рабочих органов, поэтому длина их не зависит от ширины захвата.

Фронтальные плуги могут состоять из одного или нескольких технологических модулей (секций), каждый из которых способен работать самостоятельно. Основные рабочие органы каждого модуля представляют собой зеркальное отображение органов другого модуля.

В отличие от рабочих органов оборотных плугов, функционирующих попеременно, все рабочие органы модуля фронтального плуга работают одновременно. Ширина захвата фронтального плуга может быть равна ширине захвата одного или нескольких модулей в зависимости от типа и тяговых возможностей трактора.

Плуг работает следующим образом.

Предплужник срезает верхнюю (задернённую) часть пласта, затем переворачивает её и укладывает на дно открытой борозды. Основной корпус плуга отрезает пласт со стороны борозды, разрыхляет и в определённой мере оборачивает его своей рабочей поверхностью, а затем укладывает его на задернённую часть, которую ранее уложил предплужник.

Основной корпус плуга отрезает пласт со стороны борозды, разрыхляет и в определённой мере оборачивает его своей рабочей поверхностью, а затем укладывает его на задернённую часть, которую ранее уложил предплужник.

Для того чтобы образовывалась ровная стенка борозды, перед задним корпусом плуга устанавливают нож.

***

Элементы конструкции плуга

В состав корпуса плуга входят — стойка, лемех, отвал и полевая доска. Рабочую поверхность корпуса образуют лемех и отвал: со стороны поля она ограничена полевым обрезом, со стороны пашни бороздным обрезом, а сверху верхним обрезом.

Качество и вид вспашки определяет геометрическая форма лемешно-отвальной поверхности корпуса.

Лемех подрезает пласт снизу, приподнимает и направляет его на отвал. Отвал сдвигает поднятый лемехом пласт, крошит, переворачивает и сбрасывает его в борозду. Сбоку к нижней части корпуса прикреплена полевая доска. Она служит опорой для корпуса и предотвращает его смещение в сторону непаханого поля под действием сопротивления почвы.

Корпус плуга характеризуется следующими параметрами: шириной захвата, глубиной пахоты, углами установки лемеха к дну и стенке борозды и формой рабочей поверхности. Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные — 45, 50, 60, 70 и 100 см.

Конструктивно корпуса плугов подразделяются на отвальные, безотвальные, дисковые, вырезные и комбинированные. В зависимости от типа лемешно-отвальной поверхности различают полувинтовые, винтовые и культурные корпуса.

Культурный корпус хорошо крошит, а также удовлетворительно оборачивает почвенный пласт, поэтому его используют вместе с предплужником при обработке старопахотных почв.

Полувинтовой корпус хорошо оборачивает, а также удовлетворительно крошит почвенный пласт, поэтому плуги с такими корпусами рекомендуется применять при обработке залежных и сильнозадернённых почв. Для полного оборота пласта полувинтовые отвалы зачастую снабжают удлинительным пером.

Винтовые корпуса отличаются большой оборачивающей способностью, поэтому они рекомендованы для перепашки многолетних трав и обработки целинных земель.

Конструкции специальных корпусов напрямую связаны со спецификой производимой вспашки. Так, для вспашки тяжёлых почв с интенсивным крошением пласта (например, под корнеклубнеплоды) используют плуги с комбинированными корпусами. Корпус такого типа, помимо укороченных отвала и лемеха, снабжён ротором в виде усечённого конуса, который обращён большим основанием вверх, с прикреплёнными к образующим лопатками.

В процессе работы ротор, получающий привод от ВОМ (вал отбора мощности) трактора, ударами лопаток интенсивно крошит пласт, который поступает с отвала. Вследствие этого степень крошения почв возрастает на 10-20%, а тяговое сопротивление плуга уменьшается на 25-30%, тем не менее, общий расход энергии на вспашку увеличивается на 13-26%.

Лемех, в зависимости от геометрической формы, бывает трапецеидальный, долотообразный, зубчатый и с выдвижным долотом.

Трапецеидальный лемех прост в изготовлении и образует ровное дно борозды, но при этом хуже заглубляется и интенсивнее изнашивается. Вследствие этого его применяют при обработке лёгких старопахотных почв. Запас металла на тыльной стороне лемеха («магазин») используется для оттяжки лемеха в кузнице после изнашивания.

Долотообразный лемех имеет удлинённый (в виде долота) носок, который отогнут вниз на 10 мм («забор» глубины) и в сторону поля на 5 мм («забор» ширины), вследствие чего он лучше заглубляется и устойчивее в работе.

Зубчатые лемеха и лемеха с выдвижным долотом применяют при обработке очень тяжёлых почв.

Чтобы увеличить срок службы, лемеха иногда выполняют самозатачивающимися (двухслойными). Верхний мягкий слой быстрее изнашивается, обнажая нижний слой, выполненный из высоколегированной стали либо сплава сормайта толщиной 1,7 мм, вследствие чего длительно сохраняется острота лезвия, а срок службы лемеха увеличивается в 10-12 раз.

Отвал является основным рабочим элементом плужного корпуса. По его геометрической форме определяют тип рабочей поверхности корпуса. Отвалы производят из мягкой либо трёхслойной стали. Их рабочая поверхность цементируется на глубину 1,5-2,2 мм, вследствие чего она становится твёрдой и износостойкой, а отвал — упругим и прочным. Грудь отвала изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому для корпусов, которые работают на тяжёлых почвах, её делают сменной.

По его геометрической форме определяют тип рабочей поверхности корпуса. Отвалы производят из мягкой либо трёхслойной стали. Их рабочая поверхность цементируется на глубину 1,5-2,2 мм, вследствие чего она становится твёрдой и износостойкой, а отвал — упругим и прочным. Грудь отвала изнашивается быстрее, чем крыло, поэтому для корпусов, которые работают на тяжёлых почвах, её делают сменной.

Рабочую поверхность отвала полируют, что снижает силу трения почвы и облегчает скольжение пласта. Рабочая поверхность должна быть без вмятин, заусенцев, трещин, коррозийных участков, поскольку такое место может стать очагом залипания, нарушит процесс вспашки, увеличит тяговое сопротивление плуга.

Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм. Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм, а выступание лемеха над отвалом на 2 мм.

Полевая доска обычно закрепляется под углом 2-3 градуса к стенке и дну борозды. В многокорпусных плугах полевая доска заднего корпуса длиннее обычной, иногда её даже снабжают сменной пяткой, изготовленной из износостойкого отбеленного чугуна.

Стойка является несущим элементом корпуса. На неё монтируются все основные части. Различают низкие (на плугах с крючковатой рамой для обработки каменистых и иных почв) и высокие (на плугах общего назначения с плоской рамой) стойки.

Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива для получения ровной стенки борозды. Нож улучшает оборот пласта, заделку растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга и равномерность глубины вспашки.

Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей. Дисковые применяются для плугов общего назначения; черенковые — для плантажных и лесных плугов; плоские с опорными лыжами — для кустарниково-болотных плугов.

Дисковые ножи применяют на плугах общего назначения и кустарниково-болотных для вспашки почв, не засоренных корнями деревьев и камнями. Дисковый нож устанавливают обычно перед последним корпусом плуга так, чтобы центр диска располагался над носком предплужника, нижняя кромка ступицы была выше поверхности поля на 1 — 2 см, а плоскость вращения диска была смещена в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1 — 3 см.

При вспашке задернелых земель дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. Это снижает тяговое сопротивление плуга, улучшает качество вспашки и снижает износ лемеха и отвала.

Черенковый нож имеет прямой черенок, переходящий в нож. Нож представляет собой двугранный клин и крепится к раме плуга при помощи накладки и хомута. Стойку ножа с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия ножа приварено долото отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах.

Стойку ножа с прямым лезвием устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды под углом 70-75°; нож легко разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5 — 10 мм от полевого обреза корпуса плуга.

Нож с прямолинейным лезвием можно перемещать по высоте.

На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха. Криволинейный нож по высоте не переставляют.

Черенковые ножи применяют при вспашке задернелых почв, имеющих невыкорчеванные корни, засоренных камнями; их устанавливают на кустарниково-болотных, лесных и других специальных плугах.

Плоский нож с опорной лыжей устанавливают на кустарниково-болотном плуге для вспашки почвы, заросшей кустарником высотой до 2 м. По сторонам ножа расположены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно изменять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает.

По мере износа лезвия нож разворачивают на 180°. Для этого нож снабжен двумя лезвиями.

Для этого нож снабжен двумя лезвиями.

Предплужник снимает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8 — 12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды, где он потом засыпается рыхлой почвой. Такие условия способствуют гибели в данном слое большинства личинок насекомых и семян сорняков, а разложение корней и растительных остатков приводит к накоплению перегноя.

Предплужник состоит из лемеха и отвала культурного типа, которые болтами закреплены к стойке, фиксируемой хомутом к раме плуга впереди основного корпуса. Глубина хода предплужника регулируется перемещением стойки в вертикальной плоскости с учётом глубины хода основного корпуса.

Ширина захвата предплужника не должна быть больше ширины открытой борозды, дабы избежать зависания пласта. В горизонтальной плоскости предплужники расставляют таким образом, чтобы между предплужником и впереди идущим корпусом свободно проходил пласт, а пласт, отваливаемый последующим корпусом, не задевал за предплужники.

Углосним используют вместо предплужника на корпусах, предназначенных для обработки каменистых почв. Он представляет собой небольшой отвал, прикрепляемый кронштейном к стойке корпуса или к раме плуга. Углосним срезает и сбрасывает на дно борозды только часть пласта, когда тот находится в приподнятом положении.

Почвоуглубитель предназначен для рыхления подпахотного слоя без его выноса его на поверхность.

***

Подготовка плуга к работе

Главная страница

Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Плуги общего назначения

Категория:

Сельскохозяйственная техника

Публикация:

Плуги общего назначения

Читать далее:

Плуги общего назначения

Классификация плугов. Плуги классифицируются по назначению, виду тяги, числу корпусов, форме рабочей поверхности и другим признакам.

Плуги классифицируются по назначению, виду тяги, числу корпусов, форме рабочей поверхности и другим признакам.

По назначению различают плуги общего и специального назначения. К числу последних относятся: садовые, лесные, виноградниковые, кустарниковые, болотные и др.

По виду тяги плуги бывают тракторные и навешиваемые на самоходные шасси. Тракторные плуги общего назначения по способу присоединения к трактору подразделяются на навесные, полунавесные и прицепные.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

По конструкции основного рабочего органа плуги разделяются на лемешные и дисковые. Наибольшее распространение получили лемешные тракторные плуги.

По форме рабочей поверхности корпусов лемешные плуги бывают с культурными, полувинтоввши и винтовыми отвалами. Рабочие поверхности корпусов отечественных плугов — правооборачивающие; при пахоте такими плугами образуются свальные гребни или развальные борозды. Для гладкой пахоты, без гребней и борозд, применяют оборотные плуги, которые снабжаются право- и левооборачивающими корпусами.

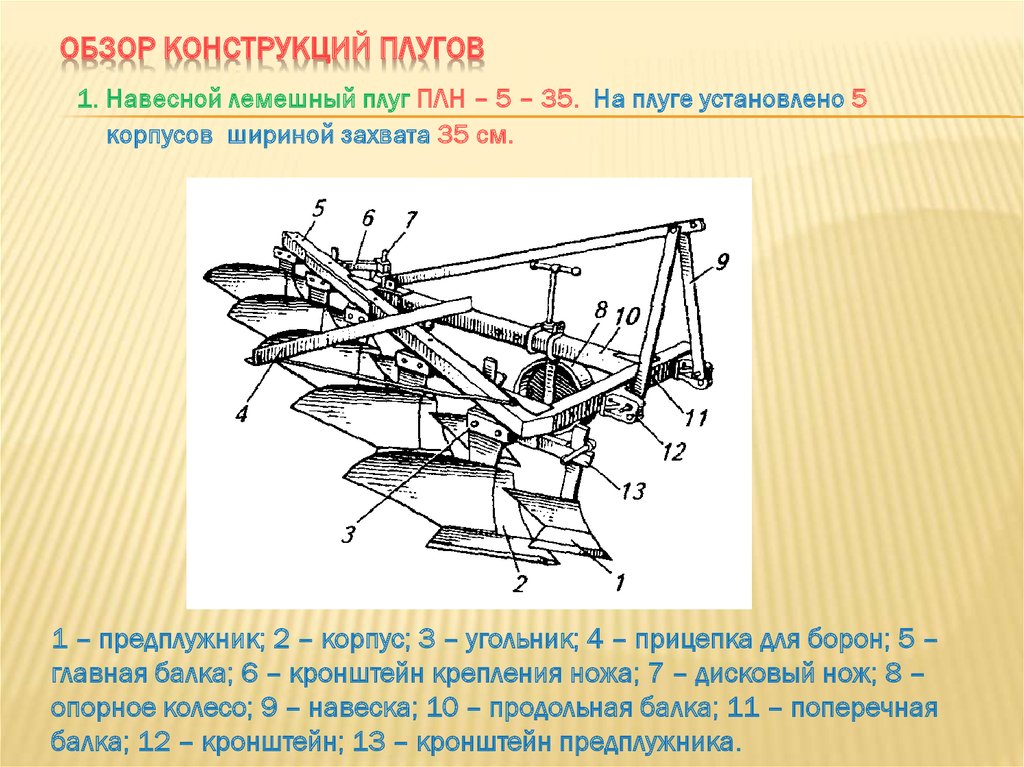

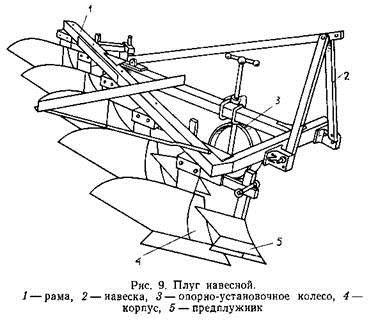

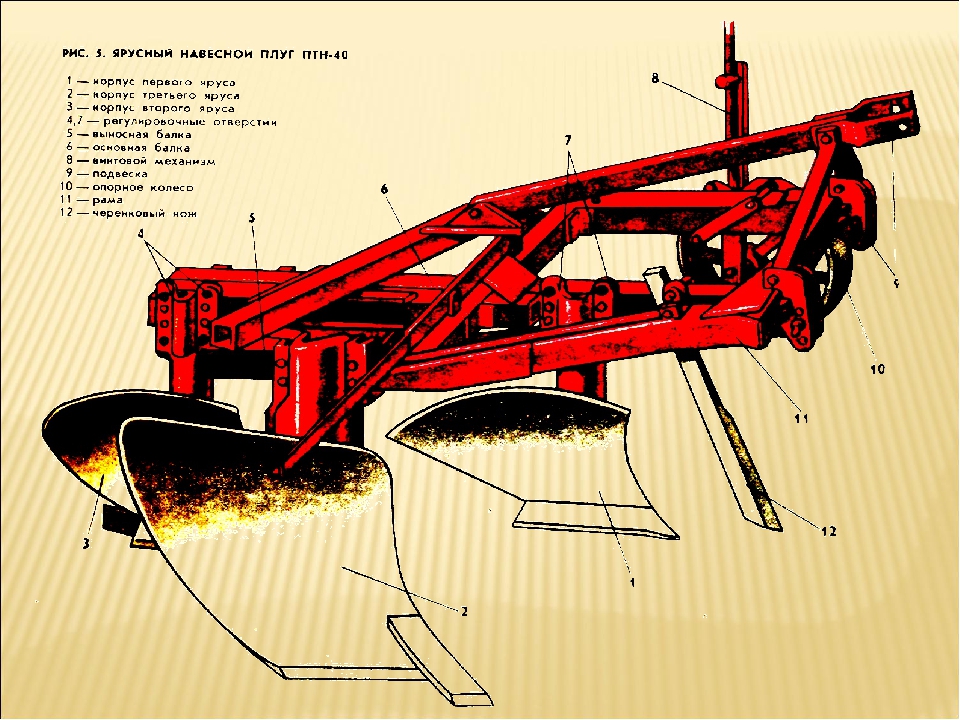

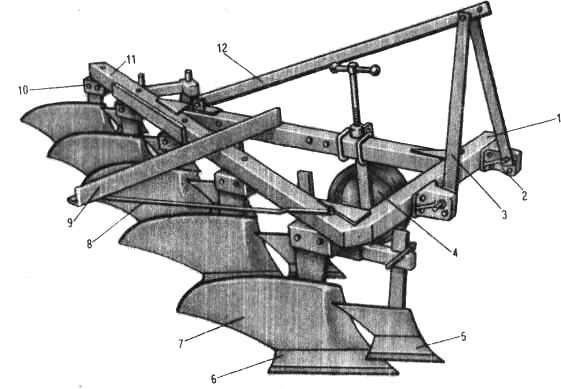

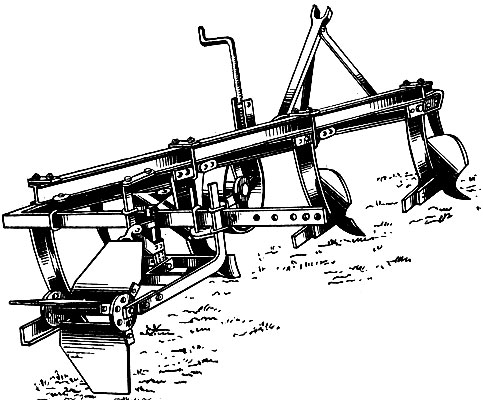

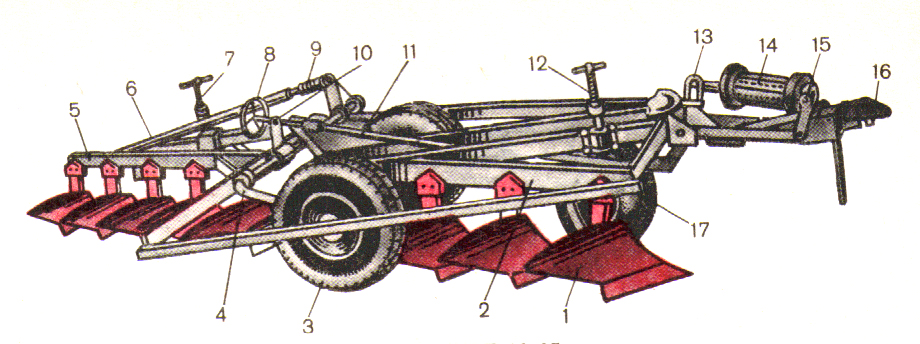

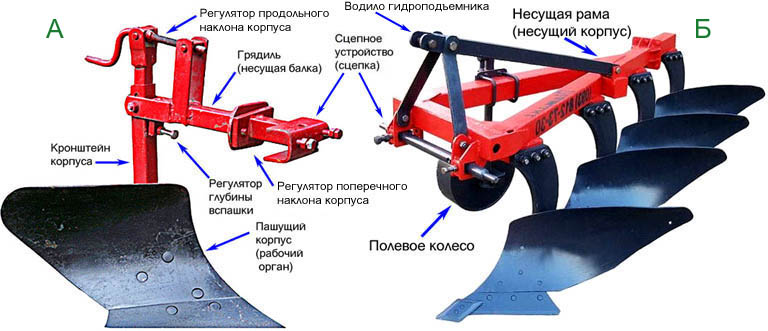

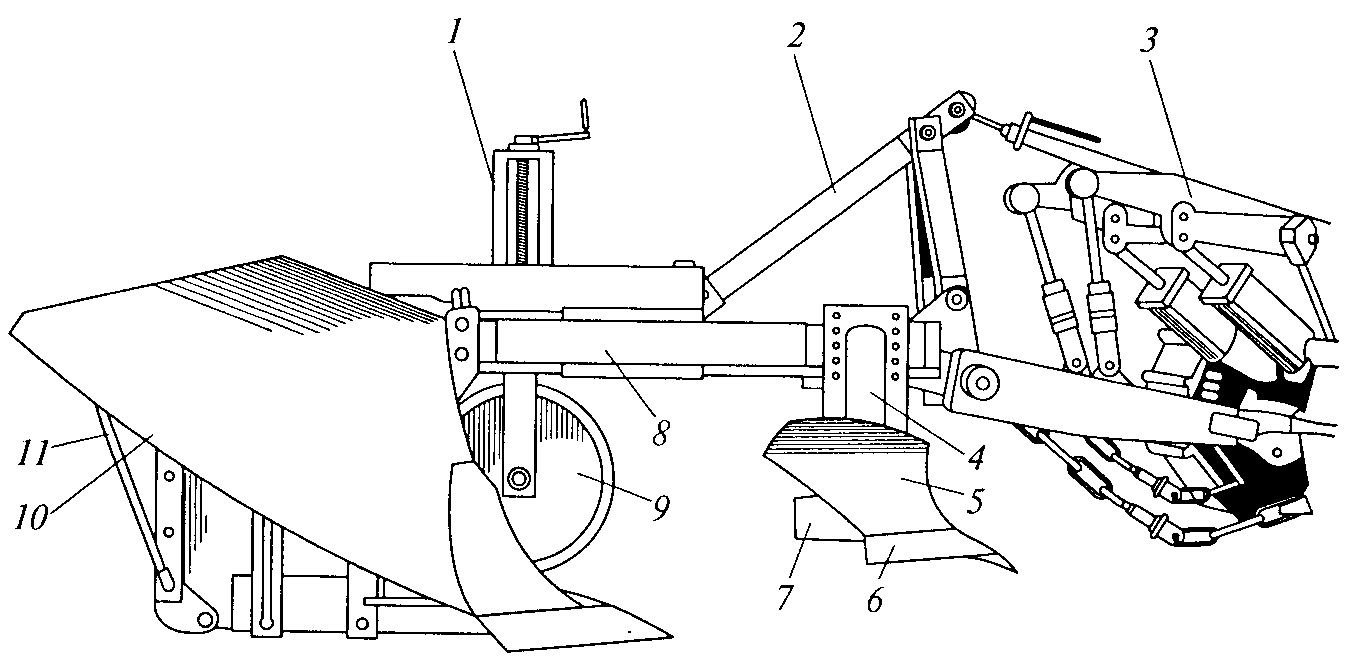

Общее устройство и рабочий процесс навесного плуга. На рисунке 1, а изображен пятикорпусный навесной плуг ПЛН-5-35 общего назначения. Он агрегатируется с тракторами класса 30 кН. К основным рабочим органам плуга относятся: корпус, предплужник, нож и почвоуглубитель (устанавливается для углубления пахотного горизонта).

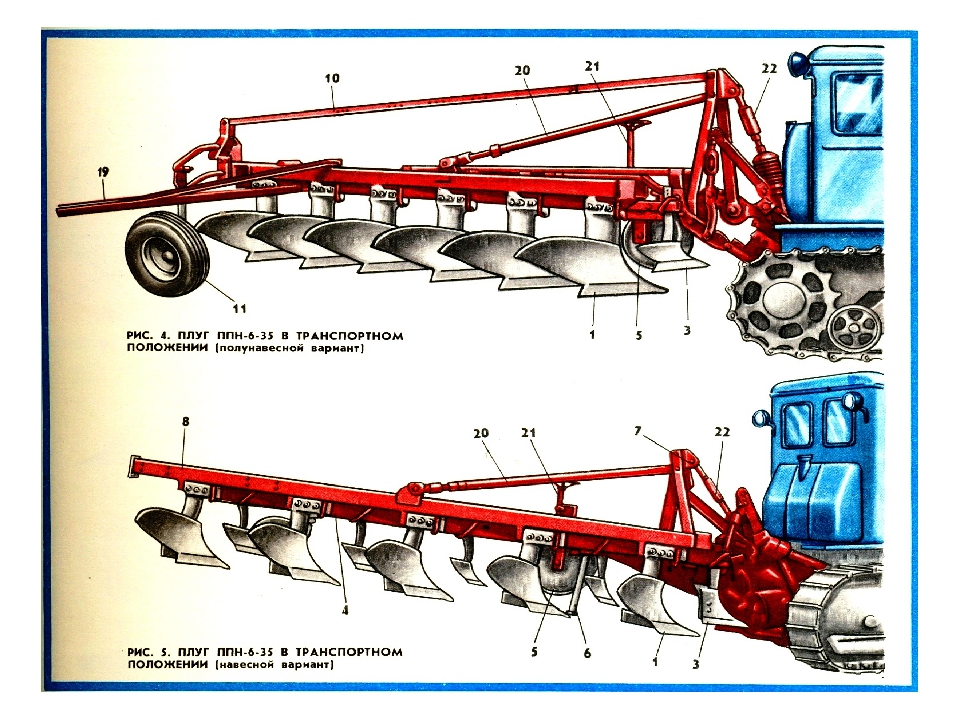

Рис. 1. Плуги общего назначения: а —навесной ПЛН-3-35: 1 — рама; 2 — нож; 3 —винт; 4 — подвеска; 5 —палец; 6 — опорное колесо: 7 — предплужник; Я — лемех; 9 — отвал; 10 — стойка; б—полунавесной ПЛП-6-35: 1 — заднее колесо; 2— механизм заднего колеса; 3 — гидроцилиндр; 4 — опорное колесо; 5 —подвеска; » —палец; в —прицепной «Труженик»: 1— прицеп; 2 — полевое колесо; 3 — бороздное колесо; 4 —заднее колесо; 5 — подъемно-установочные механизмы

Корпус состоит из лемеха, отвала и полевой доски (на рисунке не видно). Все эти части корпуса крепятся к стойке.

Предплужник, как и корпус, представляет собой лемех и отвал, укрепленные на стойке.

Нож — дисковый, предназначен для разрезания стерни и выравнивания края борозды. На этом плуге нож установлен перед последним корпусом.

К вспомогательным частям плуга относятся: рама подвеска и опорное колесо с устройством для регулировки глубины пахоты.

Подвеска навесного плуга состоит из двух стоек и раскоса. Верхние концы стоек и раскоса соединены общим болтом. К кронштейнам в передней части рамы приварены два пальца. На эти пальцы надевают задние шарниры нижних тяг навески трактора, верхняя тяга соединяется болтом с верхним концом подвески. Таким образом плуг связан с трактором в трех точках.

Опорное колесо расположено с левой стороны плуга, при работе катится по непаханому полю и ограничивает заглубление корпусов. Винтом оно может быть установлено на различной высоте относительно опорной плоскости корпусов.

Процесс пахоты протекает следующим образом. При движении плуга нож отрезает пласт в направлении движения плуга, а предплужник снимает верхний обесструктуренный и засоренный слой пласта и сбрасывает его в открытую предыдущим корпусом борозду. Лемех 8 корпуса подрезает пласт снизу, немного приподнимает его и передает на отвал. Отвал оборачивает и крошит пласт. Так как пласт оборачивается вправо, то реакция почвы стремится повернуть плуг влево. Чтобы воспрепятствовать этому повороту, на корпусе установлена полевая доска, упирающаяся в стенку борозды.

Лемех 8 корпуса подрезает пласт снизу, немного приподнимает его и передает на отвал. Отвал оборачивает и крошит пласт. Так как пласт оборачивается вправо, то реакция почвы стремится повернуть плуг влево. Чтобы воспрепятствовать этому повороту, на корпусе установлена полевая доска, упирающаяся в стенку борозды.

Особенности устройства полунавесного и прицепного плугов рассмотрим на примере следующих орудий.

Полунавесной плуг ПЛП-6-35 (рис. 1,б) соединяется с трактором так же, как и навесной, — пальцами и подвеской. При транспортировке он опирается на заднее колесо. При пахоте заднее колесо идет в открытой борозде, а переднее опорное колесо — по непаханой части поля. Четырехзвенным механизмом заднее колесо связано с рамой плуга и со штоком гидроцилиндра. Плуг ПЛП-6-35 может быть переоборудован в пятикорпусный или четырехкорпусный.

Прицепной плуг «Труженик» (рис. 1,в) присоединяется к трактору (класса 30 кН) прицепом. При работе и транспортировке он опирается на три колеса: полевое, бороздное и заднее. Перевод плуга из рабочего положения в транспортное и обратно, а также установка колес относительно рамы в соответствии с глубиной пахоты достигается подъемно-установочными механизмами.

Перевод плуга из рабочего положения в транспортное и обратно, а также установка колес относительно рамы в соответствии с глубиной пахоты достигается подъемно-установочными механизмами.

Рабочие органы полунавесных и прицепных плугов взаимозаменяемы с рабочими органами навесных плугов, имеющих один и тот же захват.

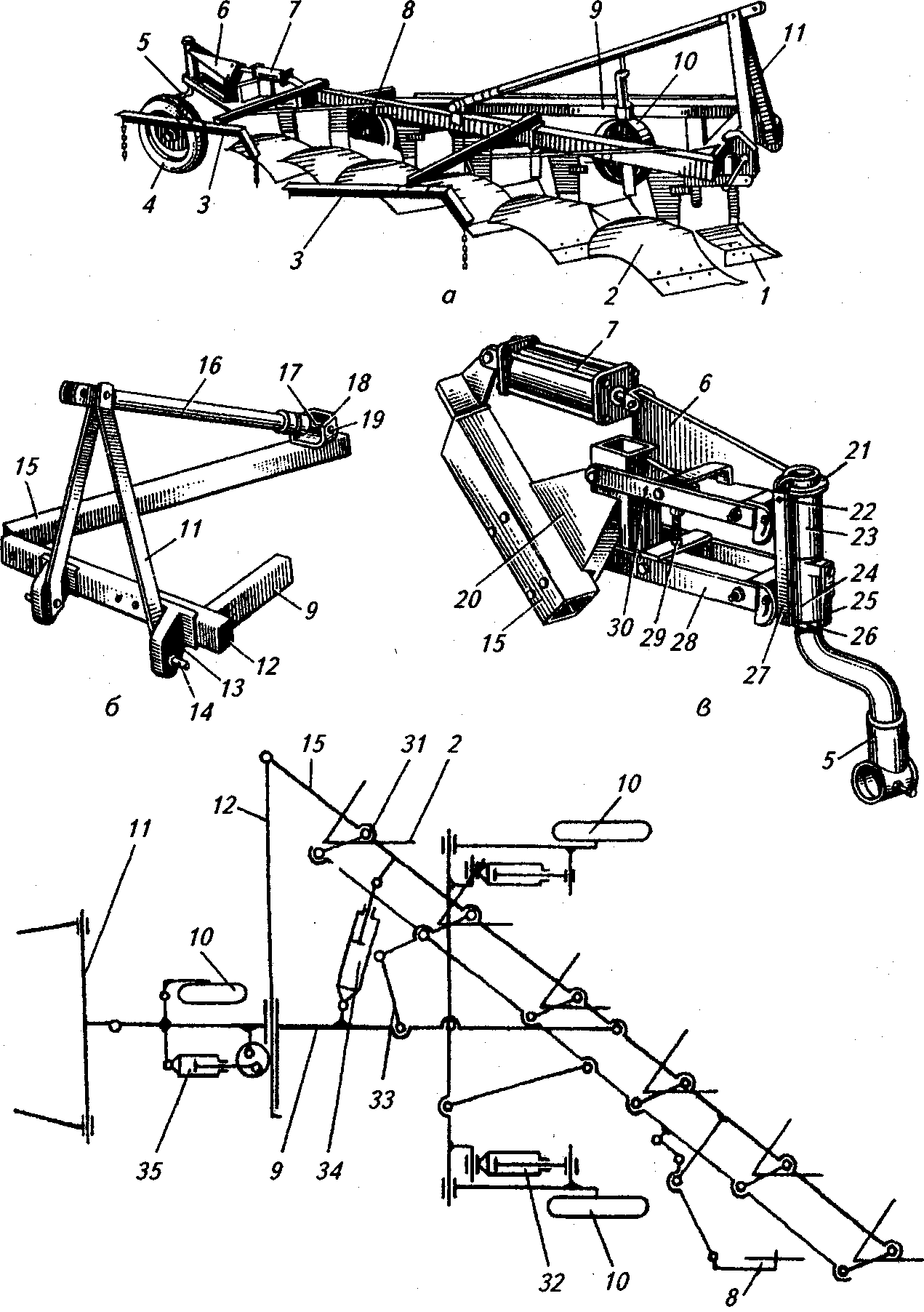

Устройство рабочих органов плуга. Как уже было отмечено, к основным рабочим органам плуга относятся корпус, предплужник, нож и почвоуглубитель. Сначала рассмотрим устройство составляющих частей корпуса.

Лемеха корпусов бывают трапецеидальные, долотообразные, с выдвижным долотом и с приваренной щекой.

Трапецеидальные лемеха (рис. 2, а) выполнены по форме в виде трапеции. Для увеличения срока службы этих лемехов с нижней стороны лемеха сделано утолщение (запас металла), за счет которого лемех оттягивают при износе лезвия и затачивают. Трапецеидальные леме-хи обычно изготовляют двухслойными: верхний слой из мягкой стали, нижний из твердого износостойкого сплава сормайт. При неравномерном износе слоев лемех остается все время острым. Но сормайт — хрупкий сплав и выкрашивается при ударе о камни.

При неравномерном износе слоев лемех остается все время острым. Но сормайт — хрупкий сплав и выкрашивается при ударе о камни.

Долотообразные лемеха (рис. 2, а) имеют вытянутый в виде долота носок.

Лемеха с приваренной щекой (рис. 2, а) предназначены для почв, засоренных камнями.

Лемеха с выдвижным (рис. 2, а) долотом отличаются тем, что по мере износа можно выдвигать долото и удлинять тем самым срок их службы.

Треугольные лемеха применяются на винтовых корпусах.

Отвалы корпусов бывают цилиндрические, культурные, полувинтовые и винтовые. На плугах общего назначения устанавливают культурные и полувинтовые отвалы.

Культурные отвалы (в сочетании с предплужниками) хорошо крошат пласт и частично оборачивают его. Плуги с культурными отвалами применяют для работы на достаточно чистых почвах. При установке предплужников такие плуги могут использоваться и на несколько задернелых почвах. Корпус с культурными отвалами ставят на всех плугах общего назначения.

Рис. 2. Рабочие органы плугов: а — лемеха; 1 — трапецеидальный; 2 — долотообразный; 3 — с приваренной щекой; 4 — с выдвижным долотом; б — корпус; 1 — грудь; 2— лемех; 3 —отвал; 4 — стойка; в —предплужник; 1 — державка; 2 — хомут; 3 — стойка; 4 — отвал; 5 — лемех; 6 — рама плуга; г — углосним; д — дисковый нож: 1 — ступица; 2 —втулка; 3 — шайба; 4 — резиновая манжета; 5 — вилка; 6 — подшипник; 7 — кольцо; 8 — ось; 9 — колпак; 10 — диск; е — почвоуглубитель: 1 — тяга; 2 —звено; 3 — стояк; 4 — лапа; 5 — планка; 6 — стойка.

Полувинтовые отвалы несколько хуже культурных крошат пласт, но лучше его оборачивают. Поэтому полувинтовые отвалы применяют при обработке (без предплужника) засоренных и задернелых почв. Иногда к отвалу корпуса крепят перо для лучшего оборачивания пласта.

Отвалы изготавливают из трехслойной стали и подвергают термической обработке, придающей им износостойкость и эластичность.

В корпусах плугов семейства ПЛ отвалы сделаны составными, со сменной грудью (рис. 2,6). При износе грудь заменяют новой. Таким образом у этих корпусов рабочая поверхность состоит из трех частей: лемеха, отвала и груди.

2,6). При износе грудь заменяют новой. Таким образом у этих корпусов рабочая поверхность состоит из трех частей: лемеха, отвала и груди.

К стойке плуга отвал крепится тремя болтами с потайными головками. Головки должны быть глубже поверхности отвала на 0,5 мм, чтобы не происходило зали-пания отвала почвой.

Полевая доска компенсирует боковые реакции, возникающие при пахоте, и предотвращает смещение плуга в сторону. Доски изготавливают из легированной стали, наиболее изнашиваемый задний конец (пятку) закаливают. Полевая доска заднего корпуса имеет сменную пятку. У корпусов навесных плугов полевые доски делаются шире, чем у прицепных.

Стойки корпусов бывают литые, штампованные и сварно-штампованные. Литые стойки отливают из стали или из высокопрочного чугуна. После отливки их подвергают термической обработке. В’ нижней части стойка имеет седло для установки и крепления лемеха и отвала. Если у лемеха выдвижное долото, то в стойке делается для него паз.

Корпуса плугов ПЛ делают со штампованными стойками (рис. 2,6). С полевой стороны у стойки сделан паз для крепления полевой доски. К раме плуга стойка крепится болтами.

2,6). С полевой стороны у стойки сделан паз для крепления полевой доски. К раме плуга стойка крепится болтами.

Предплужник устанавливается впереди корпуса плуга и представляет собой небольшой корпус шириной захвата, равной % захвата основного корпуса.

Предплужник состоит из стальной стойки (рис. 2, в) и прикрепленных к ней болтами с потайными головками лемеха и отвала. Лемех предплужника трапецеидальный и изготавливается из углеродистой стали. Лезвие лемеха термически обрабатывается на ширину от 20 до 25 мм. Отвал изготавливается из стали, цементуется и закаливается. Толщина цементованного слоя от 1,0 до 1,5 мм.

Державкой и хомутом предплужник крепится к раме плуга на таком расстоянии от основного корпуса, чтобы пласт, поднимаемый основным корпусом, свободно проходил и не задевал за предплужник.

В стойке предплужника проделано четыре отверстия, а в державке одно. Установкой болта в одно из отверстий стойки и державки фиксируется положение предплужника по высоте.

На плугах для почв, засоренных камнями, вместо предплужников устанавливают углоснимы (рис. 2,г), состоящие из отвала и гнутой стойки. Стойка хомутом крепится к грядилю основного корпуса, Углосним устанавливают так, чтобы его нижняя часть плотно прилегала к отвалу основного корпуса. При пахоте углосним снимает верхнюю часть пласта, когда тот находится в приподнятом положении. Срезанная часть пласта сбрасывается углоснимом на дно борозды. Углоснимы, установленные непосредственно на основных корпусах плуга для почв, засоренных камнями, имеют меньшую металлоемкость и выглубляются вместе с корпусом при наезде его на камень. Отдельного предохранителя углосниму не требуется.

Ножи предназначены для разрезания слоя дернины. Они бывают дисковыми и черенковыми. У большинства плугов нож устанавливается только перед последним корпусом. У плугов, предназначенных для пахоты целинных и залежных замель, ножи ставят перед каждым корпусом.

Дисковый нож представляет собой стальной диск (рис. 2, д) со ступицей, смонтированный на двух роликовых подшипниках. Подшипники посажены на оси, закрепленной на вилке, охватывающей диск.

2, д) со ступицей, смонтированный на двух роликовых подшипниках. Подшипники посажены на оси, закрепленной на вилке, охватывающей диск.

Чтобы предохранить подшипники от попадания пыли, в колпак запрессовывают сальник, состоящий из войлочного кольца и резиновой манжеты, стянутой спиральной стальной пружиной. Кольцо и манжета помещены в металлическую обойму. Для уменьшения износа колпаков и торцов ступицы на ось 8 между ступицей и колпаком установлены регулировочные кольца. По мере износа регулировочные кольца заменяют запасными. Смазка в полость ступицы подается через масленку, ввернутую в ступицу.

Вилка 5 закреплена на нижнем конце стойки и может поворачиваться в пределах 20° в ту или другую сторону. Угол поворота ограничивается специальным вырезом в прорезной шайбе, надетой на нижний конец стойки и крепящей к ней вилку. Такое крепление вилки обеспечивает ножу возможность точно следовать за поворотами плуга при заезде в борозду и выезде из нее или при случайных изгибах борозды. Стойка специальными чугунными подкладками, накладками и стальной скобой жестко прикрепляется к раме плуга.

Стойка специальными чугунными подкладками, накладками и стальной скобой жестко прикрепляется к раме плуга.

Дисковые ножи изготавливаются из листовой стали. Лезвие термически обрабатывают на ширину 75 мм. Диск затачивают с двух сторон. Толщина кромки не должна превышать 0,5 мм.

Почвоуглубители предназначены для углубления пахотного слоя. Углубить мелкий пахотный слой простым заглублением корпусов нельзя, так как подпахотный слой, вывернутый на поверхность, снижает плодородие почвы. Поэтому подпахотный слой одновременно со вспашкой рыхлят, без выворачивания на поверхность. Под действием бактерий и удобрений разрыхленный пахотный слой постепенно становится плодородным.

Почвоуглубитель представляет собой стойку (рис. 2, е) с лапой на конце. Стойка прикреплена к стояку У-образным звеном и планками. При движении плуга лапа взрыхляет дно борозды на глубину до 15 см. Стойку почвоуглубителя можно поднимать и опускать относительно опорной поверхности плуга. Отверстия на стойке служат для регулирования глубины хода почвоуглубителя.

Положение почвоуглубителей по высоте относительно корпусов плуга изменяют тягой. При перемещении тяги вперед почвоуглубитель поднимается относительно корпуса.

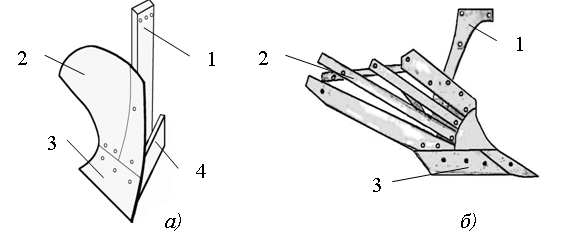

Вырезные корпуса применяют для пахоты подзолистых почв с малым пахотным слоем. Такой корпус состоит из нижнего лемеха (рис. 3, а) долотообразной формы, верхнего лемеха, отвала с пером и стойкой.

Нижний лемех, перемещающийся в подпахотном слое, рыхлит его и пропускает в вырез, не поднимая йа поверхность. Верхняя часть вырезного корпуса, работая как обычный корпус, рыхлит и оборачивает пахотный слой. Перо способствует лучшему доваливанию пласта. Вырезные корпуса хорошо заделывают в почву органические и минеральные удобрения.

Безотвальные корпуса – (рис. 3, б) применяются для глубокого рыхления без оборота пласта. Стойки корпусов специальной формы; передняя сторона стойки усилена стальной пластинкой, вытянутой по форме груди обычного культурного отвала. К лемеху сзади примыкает вторая стальная пластина, поднимающая и рыхлящая нижний пласт почвы, подрезанный лемехом. Лемех поставлен к стенке борозды под углом 70°, чтобы устранить следы разъемных борозд в стыке между соседними проходами плуга и уменьшить перекос плуга в горизонтальной плоскости от боковых реакций почвы.

Лемех поставлен к стенке борозды под углом 70°, чтобы устранить следы разъемных борозд в стыке между соседними проходами плуга и уменьшить перекос плуга в горизонтальной плоскости от боковых реакций почвы.

Рис. 3. Специальные корпуса: а —вырезной: 1 — нижний лемех; 2— верхний лемех; 3 —отвал; 4— перо; 5 — стойка; б —для безотвальной пахоты: 1 — стойка; 2 — пластина; 3 —лемех; 4 — рыхлящая пластинка; 5 — полевая доска.

Рис. 4. Рамы плугов: а — уборная рама прицепного плуга; б — сварная рама унифицированного плуга ЛЛ; в —сварная рама плуга ПКС-4-35: 1 — грядиль; 2 — брус жесткости; 3 — хомут; 4 — распорки.

Устройство вспомогательных частей плугов. Ко вспомогательным частям плуга относятся: рама, опорные колеса, подъемный механизм и др.

Рамы делятся на плоские и крючковые. Наибольшее распространение получили плоские рамы, которые бывают сборными и сварными.

Плоские сборные рамы состоят из продольных полос, называемых грядилями (рис. 4, а), и распорок. Число грядилей равно числу корпусов. Для увеличения прочности рамы к ней по линии расположения корпусов крепят хомутами брус жесткости.

4, а), и распорок. Число грядилей равно числу корпусов. Для увеличения прочности рамы к ней по линии расположения корпусов крепят хомутами брус жесткости.

У рам многокорпусных плугов один или два задних грядиля можно отделить, уменьшая тем самым число корпусов. Все большее распространение получают без-грядильные сварные рамы (рис. 4,6), например, на унифицированных плугах типа ПЛ.

Сварная рама, но более сложной конструкции (рис. 4, в) у плуга ПКС-4-35 для обработки почв, засоренных камнями.

Сварные рамы изготавливают из труб прямоугольного сечения или из труб, сваренных из двух швеллеров, усиленных угольниками или поперечными распорками. Детали рамы изготавливают из стали специального рамного и полосового проката.

Опорные колеса навесных плугов общего назначения служат для регулировки глубины пахоты. Колесо установлено на полуоси (рис. 5) в шариковых подшипниках. От осевого смещения оно удерживается шайбой. Полуось приварена к стойке, которая установлена в державке, прикрепленной болтами к раме плуга. от направления вращения рукоятки.

от направления вращения рукоятки.

Механизм соединения с трактором. Соединение навесного плуга с трактором выполняется по рехточечной или двухточечной схеме.

При трехточечной схеме нижние тяги навески трактора прикрепляют шарнир-но к двум точкам остова. Третьей точкой служит шарнир верхней тяги навески. Такая схема применяется при агрегатировании с тракторами типа МТЗ. Для соединения с трактором на раме плуга монтируется подвеска (рис. 1,а). Вверху нее сделана вилка для соединения с верхней тягой навески трактора. Правая и левая продольные нижние тяги навески трактора соединяются шарнирно с пальцами кронштейнов подвески.

Двухточечная схема соединения плуга с трактором применяется при работе с тракторами типа ДТ-75. При этом нижние тяги навески трактора сдвигают к середине его остова и прикрепляют шарнирно к центральной головке на нижней оси механизма навески. Крепление тяг навески трактора к подвеске на плуге остается таким же, как и при трехточечной схеме.

Подъемно-установочные механизмы прицепного плуга служат для его перевода из рабочего положения в транспортное и обратно, а также для установки колес в соответствие с принятой глубиной пахоты. У прицепного плуга три колеса: полевое, идущее по непаханому полю, бороздное и заднее, которые идут по дну открытой борозды. При подъеме рабочих органов колеса, установленные на полуосях, подкатываются под раму плуга.

У прицепного плуга три колеса: полевое, идущее по непаханому полю, бороздное и заднее, которые идут по дну открытой борозды. При подъеме рабочих органов колеса, установленные на полуосях, подкатываются под раму плуга.

Подъемно-установочный механизм прицепного плуга включает в себя либо механический автомат храпового типа, установленный у полевого колеса, либо гидроцилиндр (у гидрофицированных плугов) с системой звеньев и тяг, связанных с полевым, бороздным и задним колесами плуга.

Рис. 5. Опорное колесо навесного плуга: 1 — шайба; 2 — подшипник; 3 —сальник; 4 — шайба; 5 — полуось; 6 — болт; 7 —державка; в —стойка; 9 и 14—гайки; 10 —винт; 11 — рама; 12 —колесо; 13 — ступица; 15 — колпак; 16 — масленка.

Храповой автомат смонтирован у полевого колеса, которое свободно посажено на полуось (рис. 6). На ступице полевого колеса закреплен храповик, вращающийся вместе с колесом. На полуоси полевого колеса жестко, на шпонке, посажен фигурный диск автомата, имеющий два выреза. На оси помещен двуплечий рычаг-собачка с зубом, входящим в зацепление с храповиком. Пружина, связывающая собачку с диском, стремится ввести зуб собачки в зацепление с храповиком, но ролик на рычаге включения оттягивает собачку с зубом от храповика. Когда тракторист из кабины потянет за трос рычага, ролик выйдет из выреза диска. Под действием пружины собачка повернется вокруг оси, зуб войдет в зацепление с храповиком, и полуось соединится с полевым колесом. Вместе с колесом будет вращаться кривошип. При этом ролик будет перекатываться по диску. После поворота диска на 180° ролик попадает в противоположный его вырез, отожмет собачку с зубом от храповика, и автомат выключится.

На оси помещен двуплечий рычаг-собачка с зубом, входящим в зацепление с храповиком. Пружина, связывающая собачку с диском, стремится ввести зуб собачки в зацепление с храповиком, но ролик на рычаге включения оттягивает собачку с зубом от храповика. Когда тракторист из кабины потянет за трос рычага, ролик выйдет из выреза диска. Под действием пружины собачка повернется вокруг оси, зуб войдет в зацепление с храповиком, и полуось соединится с полевым колесом. Вместе с колесом будет вращаться кривошип. При этом ролик будет перекатываться по диску. После поворота диска на 180° ролик попадает в противоположный его вырез, отожмет собачку с зубом от храповика, и автомат выключится.

Работу автомата и других механизмов можно проследить по схеме, изображенной на рисунке 7. При вращении кривошипа вместе с полевым колесом шатун повернется. Колено полуоси с полевым колесом подкатится под раму плуга, подняв ее вместе с рабочими органами. Поворот колена передастся кулисой через систему тяг кулаку на полуоси бороздного колеса, которое также подкатится под раму. При повороте колена вперед переместится тяга, связанная с двуплечим рычагом. Ролик повернет второй двуплечий рычаг, на оси которого посажено заднее колесо, и оно тоже подкатится под раму. Так плуг поднимется из рабочего положения в транспортное. Из транспортного положения в рабочее плуг перемещается под действием силы тяжести, при этом все звенья работают в обратном порядке.

При повороте колена вперед переместится тяга, связанная с двуплечим рычагом. Ролик повернет второй двуплечий рычаг, на оси которого посажено заднее колесо, и оно тоже подкатится под раму. Так плуг поднимется из рабочего положения в транспортное. Из транспортного положения в рабочее плуг перемещается под действием силы тяжести, при этом все звенья работают в обратном порядке.

Рис. 6. Автомат прицепного плуга:

Рис. 7. Схема механизмов прицепного плуга: 1 — полевое колесо; 2 — бороздное колесо; 3 — шатун; 4 — кривошип; 5 — кулак; 6 — гайка; 7 —кулиса; 8 и 9 —штурвалы; 10 — тяга; И и 13 — рычаги; 12 — ролик; 14 — заднее колесо; 15 — колено полуоси.

Перекос рамы устраняют механизмом бороздного колеса. При вращении штурвала кулиса перемещается по винту. Тягой механизма движение передается кулаку, и положение бороздного колеса по высоте изменяется.

Для установки колес в соответствие с глубиной пахоты служит винтовой механизм полевого колеса со штурвалом. При вращении этого штурвала винт механизма вворачивается в гайку, жестко укрепленную на раме плуга. Колено при этом поворачивается, и колесо меняет свое положение по высоте относительно рамы плуга. Одновременно через механизм связи движение передается и на кулак полуоси бороздного колеса, которое также изменяет свое положение по высоте.

При вращении этого штурвала винт механизма вворачивается в гайку, жестко укрепленную на раме плуга. Колено при этом поворачивается, и колесо меняет свое положение по высоте относительно рамы плуга. Одновременно через механизм связи движение передается и на кулак полуоси бороздного колеса, которое также изменяет свое положение по высоте.

У современных гидрофицированных плугов вместо храпового автомата установлен гидроцилиндр (рис. 8), включенный в гидравлическую систему трактора. При этом несколько изменено устройство деталей механизма, связанного с полевым колесом. Шток гидроцилиндра связан с кулаком на полуоси полевого колеса, а сам цилиндр шаринирно закреплен на кронштейне рамы.

При включении рычага распределителя (в кабине трактора) на подъем масло поступает в гидроцилиндр. Под давлением масла шток выходит из цилиндра и поворачивает кулак на полуоси, полевое колесо подкатывается под раму плуга и поднимает ее. На полуоси жестко закреплена кулиса механизма бороздного колеса. Поэтому при повороте полуоси кулиса через соединительную тягу поворачивает кулак на полуоси бороздного колеса, и оно также подкатывается под раму плуга. Одновременно от кулака движение передается механизму заднего колеса. Штурвалы служат для ручного управления положением колес относительно рамы плуга.

Поэтому при повороте полуоси кулиса через соединительную тягу поворачивает кулак на полуоси бороздного колеса, и оно также подкатывается под раму плуга. Одновременно от кулака движение передается механизму заднего колеса. Штурвалы служат для ручного управления положением колес относительно рамы плуга.

В систему механизмов включены компенсационные пружины, которые облегчают подъем плуга. В рабочем положении плуга пружины растянуты.

Прицеп служит для соединения плуга (прицепного) с трактором. Он состоит из поперечины (рис. 9), шарнирно соединенной с грядилями рамы плуга двумя серьгами, продольной тяги, раскоса и серьги. Серьга соединена с продольной планкой стержнем, зажатым между швеллерами продольной тяги болтами. Кроме того, через швеллеры и стержень проходит предохранительный штифт, который срезается при возрастании тягового сопротивления; плуг при этом отцепляется от трактора. Перестановкой продольной тяги и раскоса по поперечине можно изменять направление линии тяги трактора в горизонтальной плоскости и тем самым регулировать устойчивый ход плуга по ширине. Перестановкой поперечины в отверстиях грядилей рамы плуга устанавливают глубину хода плуга.

Рис. 8. Механизм подъема гидрофицированного плуга

Подготовка плуга к работе и основные регулировки.

В систему мероприятий по подготовке плуга к работе входит: проверка правильности сборки и технического состояния плуга; установка рабочих органов на плуге; подготовка трактора и присоединение к нему плуга; настройка агрегата на заданные условия пахоты.

Проверка правильности сборки выполняется на ровной площадке. Качество сборки отдельных корпусов (снятых с плуга) рекомендуется проверять на горизонтальной металлической плите с контрольными параллельными и перпендикулярными линиями. Над плитой на стойках должна быть закреплена перекладина для присоединения к ней верхней головки стойки корпуса.

По контрольным линиям на плите определяют положение лемеха, отвала и полевой доски, собранных на стойке корпуса. Полевая доска и полевая поверхность стойки, т. е. поверхность, обращенная в сторону непахан-ного поля, должны лежать в одной вертикальной плоскости. Полевые обрезы лемеха и отвала должны также находиться в одной вертикальной плоскости и выступать за поверхность стойки на 5—8 мм. Отклонение верхней точки полевого обреза отвала от вертикальной плоскости допускается в сторону пашни не более 10 мм. Отклонение плоскости полевого обреза отвала в сторону поля не допускается. Полевой обрез отвала должен быть правильно заточен. Задний конец полевой доски и носок трапецеидального лемеха должны лежать в плоскости полевой стороны корпуса. Отклонение заднего конца полевой доски допускается в сторону борозды, но не более 5 мм. Лезвие лемеха должно быть горизонтальным; допускается выступание бороздного конца не более 3 мм.

Рис. 9. Прицеп: 1 — поперечина; 3 — раскос; 4 — ползуп; 5 —серьга; 6 — стержень; 7 — тяга; 8 — штифт.

У долотообразных лемехов носок должен располагаться на 10 мм ниже пятки лемеха и заднего конца полевой доски; носок лемеха должен выходить в сторону поля на 5 мм.

Стык лемеха с отвалом должен быть плавным. Местные зазоры в стыке лемеха с отвалом на рабочей поверхности корпуса допускаются не более 1 мм. Выступание отвала над лемехом не допускается; выступание лемеха, над поверхностью отвала допускается не более 2 мм.

Местные зазоры между лемехом и стойкой в средней части не должны превышать 3 мм, между отвалом и стойкой в верхней части — 8 мм. При этом отвал и лемех должны плотно прилегать к стойке в месте их крепления болтами. Головки болтов, соединяющих отвал, лемех и полевую доску со стойкой, должны быть заподлицо с рабочей поверхностью. Допускается утопание головки болтов на 1 мм.

У предплужника превышение кромки лемеха в месте стыка с отвалом допускается не более 2 мм; превышение отвала над лемехом не допускается. Так же как и у основного корпуса, болты, соединяющие лемех и отвал со стойкой, должны быть заподлицо; допускается утопание головок за поверхность не более 1 мм. Просвет между лемехом и стойкой предплужника и отвалом и стойкой допускается не более 3 мм, а в верхней части отвала — не более 5 мм.

При проверке качества сборки и крепления дискового ножа необходимо обратить внимание на то, чтобы вилка свободно поворачивалась на стойке, а диск свободно, без заеданий, вращался на оси.

Собранный плуг проверяют на ровной площадке. Для проверки его устанавливают так, чтобы корпуса опирались лезвиями на площадку, а рама была горизонтальной.

У правильно собранного плуга трапецеидальные лемеха -должны соприкасаться с площадкой по всей длине лезвия, а долотообразные лемеха — только носками, причем правые концы должны быть подняты над поверхностью площадки на 10 мм. Лезвия лемехов у всех корпусов должны быть параллельными, а носки лемехов и правые их концы — лежать на прямых параллельных линиях. В полевых условиях это проверяют натягиванием шпагата; отклонение носков лемехов и правых их концов от шпагата (рис. 10, а) допускается не более ±5 мм. Плоскости полевых обрезов корпусов должны быть параллельны между собой.

Установка рабочих органов на плуге сводится к расстановке предплужников и ножа. Предплужники монтируют на раме плуга так, чтобы пласты с корпусов свободно проходили в промежутки между предплужниками и основными корпусами. Расстояние от носка лемеха предплужника до носка лемеха основного корпуса по ходу плуга у прицепных плугов (с захватом корпуса в 35 см) должно быть 30—35 см, а у навесных плугов (рис. 10,6)—25—30 см.

Рис. 10. Установка плуга: а — проверка расположения корпусов; б — установка предплужника и ножа на раме плуга.

Полевой обрез предплужника должен лежать в плоскости полевого обреза основного корпуса; допускается отклонение в сторону поля до 15 Мм. Лезвие лемеха предплужника должно быть выше лезвия лемеха основного корпуса: на 10 см при глубине пахоты 20 см; на 12 см —при 22 см; на 15 см —при 25 см и на 17 см при глубине пахоты 27 см.

Дисковый нож устанавливается впереди предплужника так, чтобы диск был вынесен в поле от левого обреза основного корпуса на 1—3 см, а от края предплужника на 1 см.

Центр диска устанавливается над носком лемеха предплужника; нижняя точка лезвия диска на 2—3 см ниже его носка.

Подготовка трактора и присоединение к нему плуга имеют существенное значение для устойчивого хода пахотного агрегата и высокого качества пахоты. Особое внимание необходимо обращать на подготовку трактора при работе с навесными плугами и особенно при двухточечной схеме навески. Прежде чем навесить плуг на трактор, следует проверить механизм навески трактора и подвеску плуга. Если трактор, например ДТ-75, работал с машинами по трехточечной схеме навески, то перед тем, как навесить плуг, систему переналаживают на двухточечную. Для этого втулку (рис. 11) закрепляют на нижней оси 6 так, чтобы она была смещена на 140 мм вправо от продольной плоскости симметрии трактора. На оси имеется лыска для закрепления втулки. Вилки нижних продольных тяг отъединяют от боковых шарниров и прикрепляют к скобе втулки. Передние концы ограничительных цепей соединяют с вилками бугелей трактора, а задние — со скобами нижних продольных тяг. Втулку цапфы верхней регулируемой тяги навески устанавливают на верхнем валу так, чтобы она находилась в одной вертикальной плоскости со втулкой. В этом положении втулку закрепляют упорами на верхнем валу и присоединяют к ней вилку верхней тяги навески. Правый и левый вертикальные рычаги (раскосы) устанавливают справа от рычагов подъема.

Рис. 11. Навеска трактора ДТ-75, собранная по двухточечной схеме: 1 — стяжка цепей; 2 и 9 — продольные тяги; 3— рычаги; 4 — гидроцилиндр; В — втулка; 6 — ось; 7 — верхняя тяга; 8 — рычаг подъема; 10 — цепь.

Для навешивания плуга трактор типа ДТ-75 задним ходом подают к нему так, чтобы шаровые шарниры нижних продольных тяг навески можно было надеть на пальцы подвески плуга и застопорить быстросъемными штырями. Затем соединяют верхнюю тягу с верхней тягой навески плуга и стопорят. Правым раскосом регулируют горизонтальность рамы плуга в поперечной плоскости; длина левого раскоса должна быть постоянной и составлять 720—770 мм. Положение рамы плуга в продольной плоскости регулируют изменением длины верхней тяги навески.

В транспортном положении под первым корпусом должен быть транспортный просвет не менее 250 мм. Длину ограничительных цепей регулируют так, чтобы корцы нижних продольных тяг имели боковое касание не более 20 мм в обе стороны. При пахоте ограничительные цепи ослабляют.

При навешивании плуга на колесный трактор типа МТЗ длина левого раскоса должна быть постоянной и равной 515 мм.

Горизонтальность рамы плуга в поперечной плоскости регулируют изменением длины правого раскоса. С продольными тягами навески раскосы соединяют болтами, вставляемыми в круглые отверстия раскосов.

Настройка агрегата на. заданные условия работы сводится в основном к предварительной установке на глубину пахоты.

Навесной плуг устанавливают на заданную глубину пахоты в следующем порядке.

1. Плуг, навешенный на трактор, устанавливают на ровную площадку так, чтобы все корпуса упирались в нее носками лемехов и пятками полевых досок.

2. Изменяя длину верхней тяги навески трактора и раскосов, размещают раму плуга параллельно площадке.

3. Под опорное колесо ставят подкладки, высота которых соответствует заданной глубине пахоты, уменьшенной на глубину погружения колеса в почву (2—3 см).

4. Для первого прохода плуга на поле правый раскос навески трактора укорачивают так, чтобы первый корпус пахал на половину заданной глубины. На втором проходе плуга правым раскосом устраняют перекос рамы в поперечно-вертикальной плоскости.

5. В процессе работ глубину пахоты регулируют перестановкой опорного колеса винтовым механизмом.

При работе с навесным трехкорпусным плугом правые колеса трактора идут по борозде, а левые —по полю, т. е. выше правых на расстояние, равное глубине пахоты. Для установки такого плуга на заданную глубину перед выездом в поле поступают так. На ровную площадку кладут деревянный брус толщиной, равной глубине пахоты, и осторожно наезжают левыми колесами трактора на этот брус. Затем опускают плуг до соприкосновения корпусов с площадкой. В таком наклонном положении трактора регулируют положение плуга в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Действуя винтами правого раскоса и верхней тяги навесного устройства, добиваются горизонтального расположения рамы плуга в поперечном и продольном направлениях. Затем проверяют положение оси подвески плуга относительно продольной оси трактора.

Следует иметь в виду, что окончательная установка и регулировка плуга на заданную глубину пахоты и по ширине захвата проводятся в поле в процессе припашки плуга на первых бороздах.

Прицепной плуг настраивают на заданную глубину пахоты в следующем порядке.

1. Устанавливают плуг на ровную площадку и опускают корпуса в рабочее положение.

2. Поднимают домкратом раму плуга возле полевого колеса и под него подкладывают бруски высотой, равной глубине пахоты, уменьшенной на глубину колеи полевого колеса (2—3 см).

3. Штурвалом полевого колеса выравнивают раму плуга.

4. Поднимают домкратом раму плуга возле бороздного колеса и под него подкладывают бруски высотой, равной половине глубины пахоты.

5. Штурвалом бороздного колеса выравнивают раму плуга.

6. Поднимают раму плуга около заднего колеса и под полевую доску заднего корпуса кладут брусок высотой 1,5—2 см. Затем выравнивают раму плуга механизмом заднего колеса.

7. Поднимают рабочие органы плуга в транспортное положение, переезжают на поле и делают первый проход.

8. На втором проходе бороздное колесо штурвалом опускают так, чтобы оно было на уровне опорной плоскости корпусов.

Следует иметь в виду, что устойчивая работа (без перекосов в горизонтальной и вертикальной плоскостях) прицепного плуга на заданной глубине с конструктивной шириной захвата зависит (при правильной .установке колес) от положения прицепа. Если плуг влечет влево и передний корпус при этом захватывает пласт шире, чем остальные корпуса, надо прицеп передвинуть влево относительно рамы плуга.

Если плуг отклоняется вправо и передний корпус отрезает пласт уже, чем остальные корпуса, то прицеп перемещают вправо относительно рамы плуга.

Когда передние корпуса пашут глубже задних и полевое колесо сильно вдавливается в почву, необходимо опустить прицеп в следующее отверстие на изогнутых грядилях рамы. Если плуг перекошен и передние корпуса работают с захватом мельче задних, прицеп переставляют вверх.

Устойчивого хода навесного плуга по глубине добиваются регулировкой верхней тяги и правого раскоса навески .трактора. Если передние корпуса пашут мельче задних, то укорачивают верхнюю тягу.

Поперечный перекос рамы устраняют изменением длины правого раскоса.

Контроль качества пахоты. Хорошее качество пахоты характеризуется выдержанностью заданной глубины обработки, высокой степенью оборота пласта, полнотой заделки растительных остатков и удобрений, а также отсутствием огрехов и недорезов пласта.

Глубину пахоты проверяют бороздомером или линейкой во время работы в открытой борозде, а также на вспаханном загоне (по диагонали загона) путем погружения в выровненный вспаханный слой деревянного или стального стержня до дна борозды.

Чтобы получить среднюю глубину обработки, обычно рекомендуется сделать не менее 20 замеров в разных местах и вычислить среднюю глубину, которую сравнивают с заданной. При проверке глубины вспашки по уже вспаханному загону учитывают вспушенность почвы, которую в период отсутствия дождей принимают около 20%, и соответственно уменьшают вычисленную среднюю глубину.

Остальные показатели качества пахоты (оборот пласта, заделка растительных остатков, наличие огрехов и недорезов пласта) проверяют во время работы осмотром вспаханного поля по диагонали.

Обнаруженные недостатки устраняют на месте соответствующей регулировкой и настройкой пахотного агрегата.

Разновидности конструкций плугов. Рассмотрим особенности некоторых плугов общего назначения.

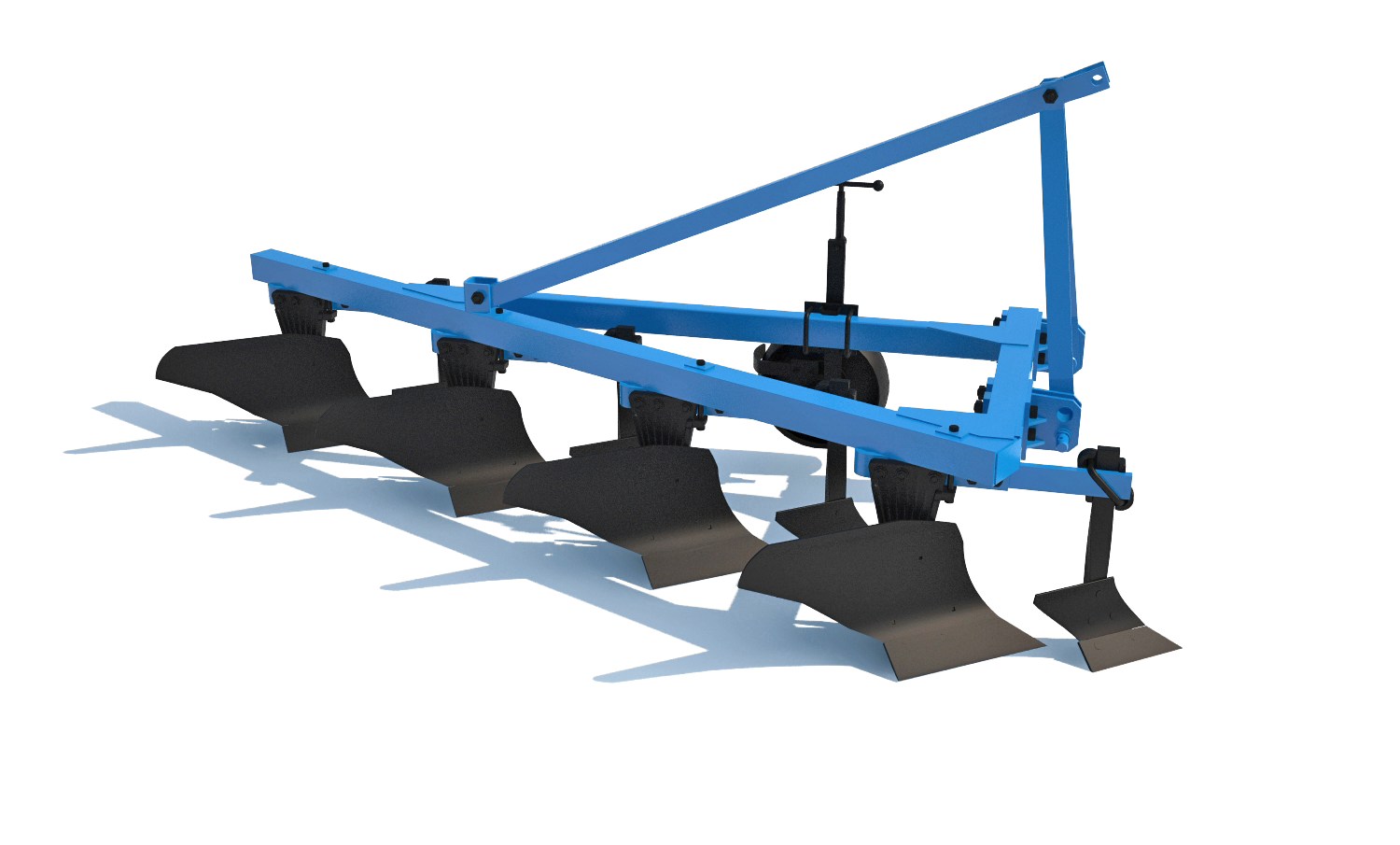

Унифицированные плуги ПЛ. Все плуги, входящие в это семейство, имеют безгрядильные плоские рамы треугольной формы (рис. 4,6), сваренные из низколегированных пустотелых профилей прямоугольного сечения. Стойки корпусов стальные, штампованные (рис. 2, б) со сменными штампосварными башмаками. Башмак на стойку устанавливается в соответствии с типом корпуса. К плугам ПЛ предусмотрены корпуса шести различных типов: культурные ‘для старопахотных земель; полувинтовые для целинных и залежных земель; скоростные для работы на скоростях до 9 км/ч; вырезные для углубления пахотного слоя; для безотвальной вспашки и почвоуглубители. Такое количество сменных рабочих органов делает плуги ПЛ универсальными, предназначенными для работы в различных условиях.

Колеса плугов смонтированы на конических подшипниках с улучшенной пылезащитой. Часть плугов выпускается с пневматическими колесами.

Дисковые ножи установлены в шариковых подшипниках одноразовой смазки. Плуги снабжены приспособлением для навески зубовых борон, предназначенных для одновременного с пахотой боронования почвы.

Плуги для почв, засоренных камнями. Навесной четырехкорпусный плуг ПКС-4-35 с самозаглубляющимися корпусами навешивается на трактор класса 30 кН. Каждый корпус снабжен автоматическим устройством (рис. 12,а), которое позволяет при наезде на камень обойти его и под действием силы тяги трактора снова заглубиться в почву.

Плуг состоит из сварной рамы (рис. 12,6) коробчатого сечения, к которой шарнирно крепятся четыре корпуса. Корпус представляет собой грядиль с установленными на нем лемехом, отвалом и углоснимом. К верхнему кулаку грядиля крепится тяга распределительного механизма, состоящего из продольных тяг, поперечных рычагов и толкающей штанги. Толкающая штанга соединена с верхним кулаком нижней навески, которая представляет собой ось с приваренными к ней верхним поворотным рычагом и двумя нижними рычагами с пальцами. На пальцы надеваются шарниры продольных тяг навески трактора. Верхняя тяга навески трактора соединяется с верхней навеской 6 плуга, которая выполнена в виде треугольной стойки и ломающейся тяги.

Работает предохранительный механизм следующим образом. Если на всех корпусах плуга реакции почвы одинаковы или изменяются в незначительных пределах, то все корпуса силой тяги трактора через нижнюю навеску, толкающую штангу и распределительный механизм прижаты к опорам рамы, и плуг работает на заданной глубине. Если один из корпусов встречается с камнем, то усилие на этом корпусе резко возрастает, и он, повернувшись относительно рамы, обходит камень, а затем снова заглубляется (рис. 12, а). Пусть, например, корпус (рис. 12,6) уперся в камень и обходит его. При этом верхний кулак А грядиля перемещается вперед и тянет за поперечный рычаг BD, который поворачивается вокруг точки D. Точка С рычага перемещается вперед и тянет за собой второй поперечный рычаг ЕМ. Последний, повернувшись вокруг точки Е, передвигает вперед толкающую штангу, которая поворачивает ось нижней навески. Но так как пальцы не могут отойти назад, то весь плуг придвигается ближе к трактору. Как только корпус обойдет камень, сила тяги трактора вернет все рычаги в первоначальное положение, и корпус снова прижмется к опоре рамы.

Рис. 12. Плуг ПКС-4-35 для почв, засоренных камнями: а — схема работы; б —общий вид: 1 — рама; 2 —корпус; 3 — колеса; 4 — нижняя навеска; 5— грядиль; 6«-верхняя навеска; 7 —толкающая штанга; 8 — палец.

Глубина пахоты плуга регулируется перестановкой двух опорных колес относительно рамы. Если корпуса плуга при пахоте без камней не прижимаются к опорам рамы, то толкающую штангу удлиняют. Для этого в ней предусмотрено резьбовое соединение.

Лемеха плуга имеют приваренные щеки. В плугах последних выпусков установлены лемеха с выдвижными самозатачивающимися долотами.

Навесной трехкорпусный плуг ПК.С-3-35 предназначен для тех же целей, что и плуг ПКС-4-35, но несколько отличается конструкцией распределительного механизма. Плуг агрегатируется с тракторами класса тяги 14 кН.

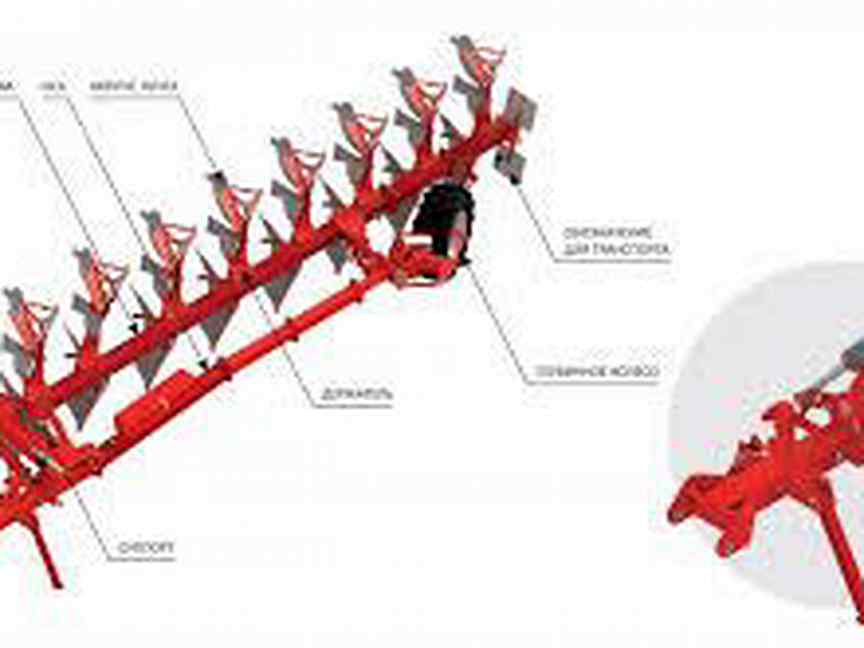

Навесной оборотный двухкорпусный плуг ПОН-2-30, предназначен для пахоты без развальных борозд и свальных гребней почв, не засоренных камнями. Этим плугом можно начинать пахоту с любого края поля, не разбивая его на загоны, и без холостых проходов. Гладкая пахота способствует лучшему использованию площади поля, улучшает условия работы всех последующих машин.

Плуг ПОН-2-ЗО снабжен двумя правооборачивающими и двумя левооборачивающими корпусами с предплужниками, двумя дисковыми ножами, установленными перед последними корпусами, и одним опорным колесом, которым регулируют глубину пахоты.

При движении агрегата в одном направлении работают правооборачивающие корпуса; после поворота плуга — левооборачивающие корпуса. Поворот корпусов с рамою происходит вокруг продольной оси плуга. Поворотное устройство состоит из гидроцилиндра и зубчатого сектора с зубчатым колесом.

При выдвижении штока из гидроцилиндра зубчатый сектор поворачивает колесо на 0,5 оборота, что достаточно для поворота рамы и включения в работу тех или иных корпусов. Ширина захвата плуга 0,6 м; агрегатируется с тракторами класса тяги 9 кН. Кроме двухкорпусного оборотного плуга, для гладкой пахоты выпускаются однокорпусный ПОН-30 и трехкорпусный ПОН-3-40 плуги.

Садовый гидрофицированный плуг ПСГ-3-30А, предназначен для вспашки почвы между рядами деревьев в садах на глубину до 25 см. Агрегатируется он с тракторами класса тяги 14 кН. Плуг прицепной, трехкорпусный с предплужниками; перед последним корпусом установлен дисковой нож. Рама плуга грядиль-ная, собранная на болтах. На раме устанавливается брус жесткости. Для перевода плуга из рабочего положения в транспортное используется гидроцилиндр.

Отличие садовых плугов и, в частности, плуга ПСГ-З-ЗОА от плугов общего назначения заключается в конструкции прицепа. Садовый плуг должен близко подходить к стволам деревьев, в то время как трактор должен идти посередине ряда, чтобы не повредить крону. Поэтому в садовых плугах делают прицепы специальной конструкции, которые позволяют смещать плуг относительно трактора.

Рекламные предложения:

Читать далее: Лущильники, бороны, катки и культиваторы для сплошной обработки почвы

Категория: — Сельскохозяйственная техника

Главная → Справочник → Статьи → Форум

Рабочие органы и компоненты плугов

________________________________________________________________________

Рабочие органы и компоненты плугов

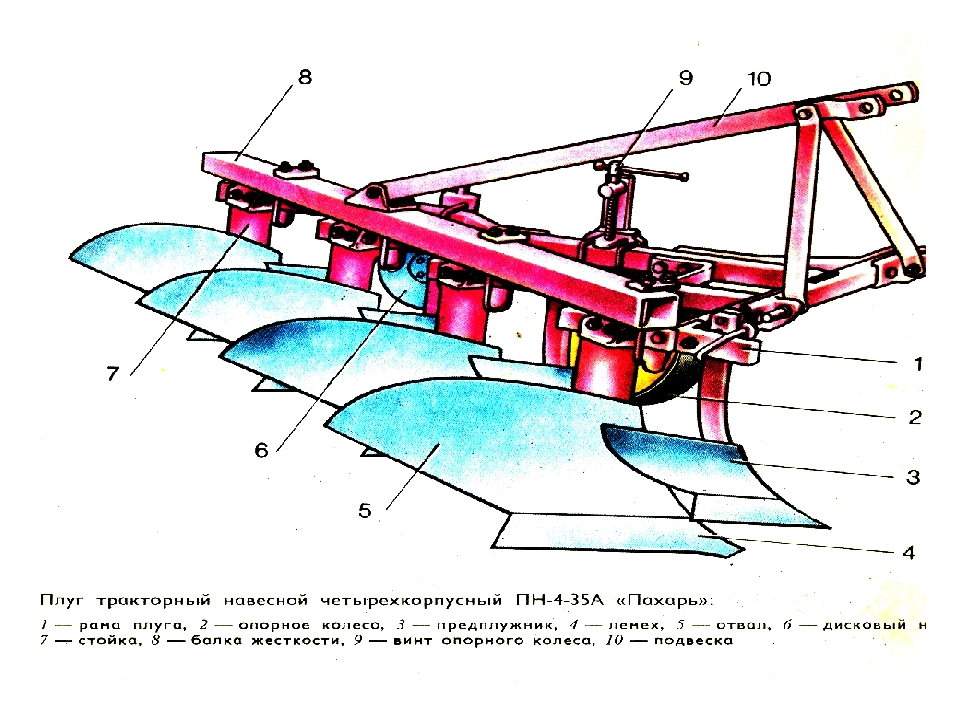

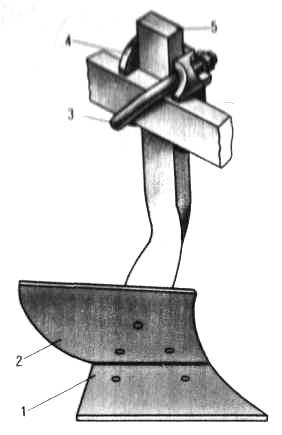

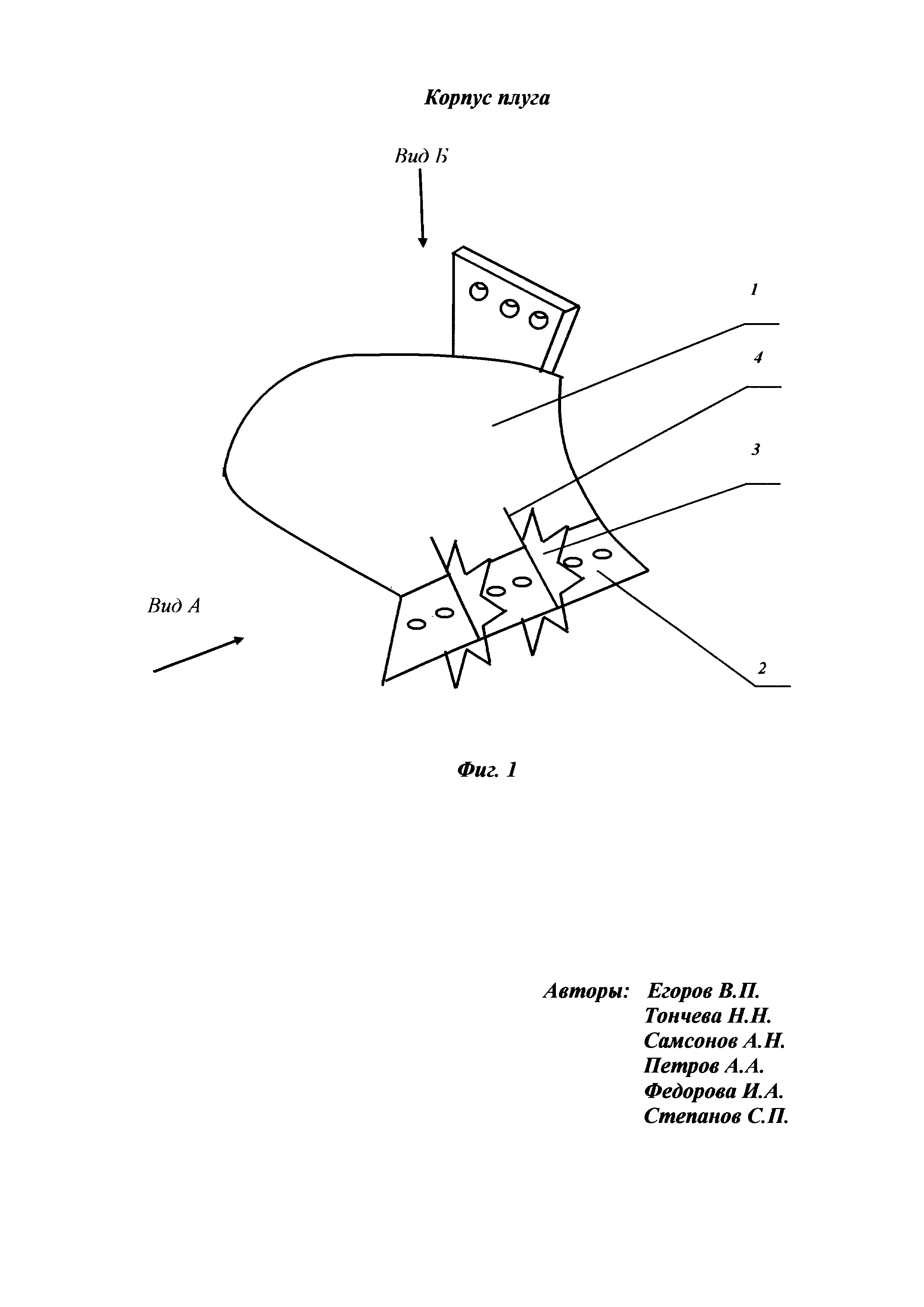

Корпус – основной рабочий орган плуга. По конструкции корпуса делят на отвальные, безотвальные, вырезные, с выдвижным долотом, дисковые и с почвоуглубителем. Отвальный корпус включает в себя лемех 1 (рис. 4, а и б), отвал 2, стойку 3, полевую доску 5 с пяткой 6.

Рабочая поверхность корпуса, образованная лемехом и отвалом, состоит из следующих элементов: нижнего обреза (лезвие лемеха), полевого обреза (обрез поверхности, обращенной к стенке борозды), верхнего обреза и бороздного обреза, обращенного к отваливаемому пласту.

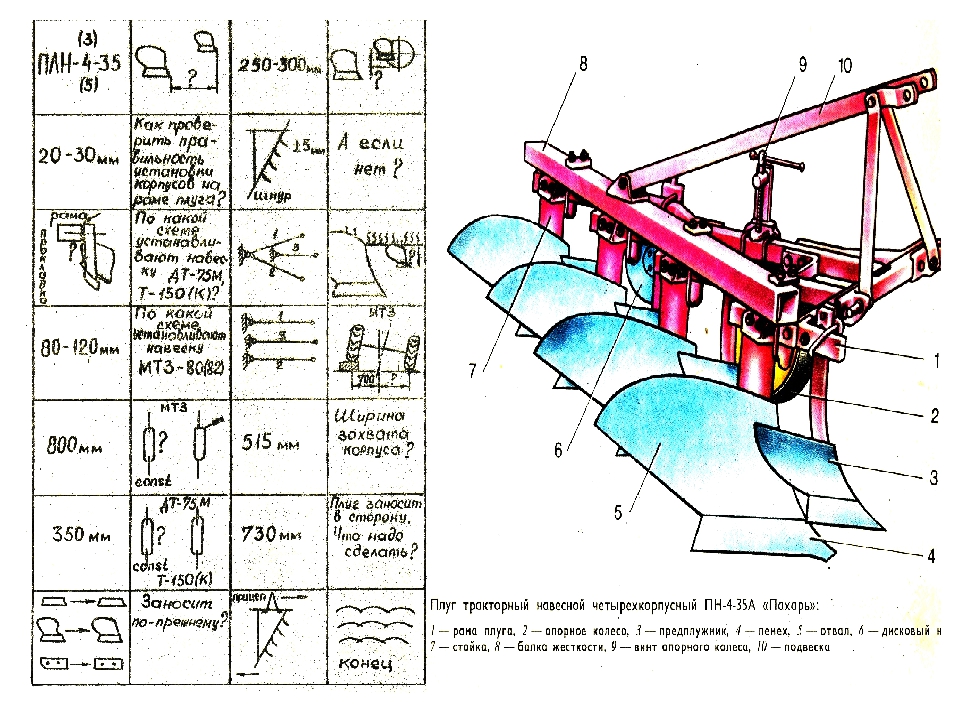

Рис. 4. Корпус плуга

а – культурный; б – полувинтовой; в – безотвальный; г – вырезной; д – с выдвижным долотом; е – дисковый; ж – с почвоуглубителем; 1, 10 и 11 –лемеха; 2 и 9 – отвалы; 3 – стойка корпуса; 4 – перо отвала; 5 – полевая доска; 6 – пятка полевой доски; 7 – щиток; 8 – уширитель; 12 – долото; 13 – чистик диска; 14 – диск; 15 – шпиндель; 16 – почвоуглубительная лапа; 17 – стойка лапы; 18 – углосним.

Корпус плуга нижним обрезом подрезает пласт в плоскости дна борозды и полевым обрезом – в плоскости стенки борозды. Отрезанный пласт по лемеху поднимается на отвал, где крошится и при сходе с него оборачивается.

Такое сложное движение пласта обеспечивает определенная форма рабочей поверхности корпуса. По форме рабочей поверхности корпуса делят на цилиндрические, культурные, полувинтовые и винтовые.

Рис. 5. Лемеха

а – трапецеидальный; б – долотообразный; в – с приваренной щекой; г – с выдвижным долотом; д – вырезной; 1 – щека; 2 – долото.

Культурные корпуса хорошо крошат несвязные почвы и оборачивают почвенный пласт при совместной работе с предплужниками, поэтому их используют на вспашке старопахотных почв. Различают обычные и скоростные культурные корпуса.

Полувинтовые и винтовые корпуса хорошо оборачивают пласт, но плохо крошат его, поэтому их широко применяют для обработки сильно задернелых, залежных и целинных почв.

Конструкция корпуса плуга в целом характеризуется глубиной вспашки а, шириной захвата b. На плуги общего назначения ставят корпуса шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см.

Качество оборота пласта в процессе работы характеризует коэффициент

устойчивости k=a/b. Устойчивая укладка пластов достигается при

k>1,27.

Для культурных корпусов k=1,3… 1,5. При работе корпусов с предплужниками этот коэффициент уменьшается до 1,1. Для полувинтовых корпусов k= 1,5… 1,8.

Лемеха по форме бывают трапецеидальные, долотообразные, с приваренной щекой, с выдвижным долотом, вырезные (рис. 5). Трапецеидальный лемех снабжен прямолинейным лезвием (рис. 5, а). С нижней стороны у носка и вдоль лезвия, где наблюдается максимальный износ, лемех утолщен.

При изнашивании этот запас материала (магазин) используют для восстановления начальной формы лемеха кузнечной оттяжкой. Долотообразный лемех получил наиболее широкое применение.

Его вытянутый носок в виде долота (рис. 16, б) выступает ниже лезвия примерно на 10 мм. Такая форма способствует быстрому заглублению плуга и устойчивости установленной глубины вспашки.

Наиболее изнашиваемые места лемеха (долото, лезвие) также утолщены с обратной стороны для восстановительного ремонта. Усиленные лемеха с приваренной щекой 1 (рис. 5, в) или планкой устанавливают при вспашке каменистых почв и раскорчеванных участков.